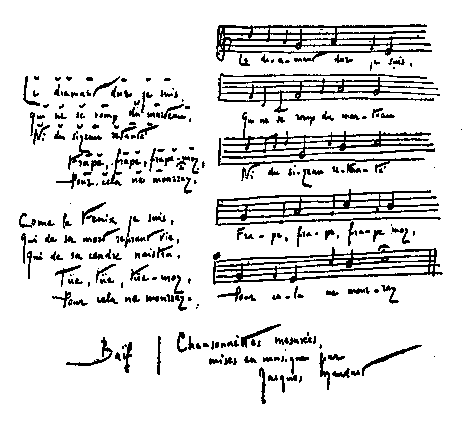

われは堅き金剛石《ダイヤ》

金槌《つち》にも鑿《のみ》にも

打ち砕かれじ。

打て、打て、打ちみよ

われは死なじ。

死してはまた生き

屍灰《はい》より生まるる

不死鳥のわれ。

殺せ、殺してみよ、

われは死なじ。

――バイーフ――

一

心の静穏。風はやんだ。空気は動かない……。

クリストフは落ち着いていた。彼のうちには平和があった。彼は平和を得て多少|矜《ほこ》らかな感じがした。そして内心では、ある遺憾の念を覚えた。彼は静寂に驚いた。彼の熱情は眠っていた。もうその熱情がふたたび眼覚《めざ》めないのではあるまいかと、真面目《まじめ》に信じていた。

彼のやや粗暴な大なる力は、対象がなく無為に陥って微睡していた。その底には、ひそかな空虚があり、隠れたる「何になるものぞ」があった。またおそらく、つかみ得なかった幸福にたいする感情があった。自分自身にたいしてもまた他人にたいしても、もはや闘《たたか》うべきものが十分になかった。働くことにさえも、もはや十分の苦痛がなかった。彼はある行程の終わりに到着したのだった。これまでの努力の総額の利を収めていた。切り開いた音楽上の鉱脈をあまりにたやすく掘りつくしていた。そして公衆が、もとより遅《おそ》まきながらではあったが、彼の過去の作品を発見して賞賛してるうちに、彼のほうでは、これ以上先へ進めるかどうかはまだわからないで、もう過去の作品から離れ始めていた。彼は創作のうちに、いつも同一の幸福を享楽していた。芸術はもはや彼にとっては、彼の現在の生活においては、自分がみごとにひきこなす一つのりっぱな楽器にすぎなかった。彼はみずから恥じながらも、一の享楽者となってしまう気がした。

イプセンはこう言っている。――生来の才能とは異なったより以上のものを、芸術のうちに保存させんがためには、生活を満たして生活に一つの意義を与えるような、熱情や苦悩が必要である。さもなければ、人は創作をすることがなく、ただ書物を書くのみである。

クリストフは書物を書いていた。しかし彼はそれになずんではいなかった。それらの書物は美しいものではあった。しかし彼はそれほど美しくなくとももっと生き生きとした書物が好ましかった。自分の筋肉をどう使ってよいかわからない休らえる格闘者とも言うべき彼は、退屈せる野獣のような欠伸《あくび》をしながら、自分を待ってる静かな仕事の年々を、うちながめていた。そして、ゲルマン的楽天主義の古い素質をもって彼は、万事都合よくいってるのだと思い込みがちだったので、これは避けがたい一局面に違いないと考えた。暴風雨から脱したことを、自分の主となったことを、みずから祝していた。でも自分の主となることは大した意味のものではなかった……。結局人は、自分のもってるものを支配するのであり、なり得るものになるのである……。クリストフはもう港へ着いたのだと思っていた。

二人の友はいっしょに住んではいなかった。ジャックリーヌが家出をしたときクリストフは、オリヴィエがまた自分の所に引っ越してくるだろうと思った。しかしオリヴィエはそうすることができなかった。クリストフに近づきたくはあったけれど、昔のような共同生活をふたたびすることができないのを感じた。ジャックリーヌと幾年か共に暮らしたあとでは、自分の生活の秘密な内部に他人を入り込ませることは、許しがたく思われたし、冒涜《ぼうとく》とさえも思われた――しかもその他人を、彼はジャックリーヌよりも幾倍となく愛していたし、また愛せられてもいたのであるが。――それは理屈ではどうにもならないことだった。

クリストフは了解に苦しんだ。彼は何度もそのことを言い出し、驚いたり、悲しんだり、腹をたてたりした……。その後彼は、知力よりもまさった本能によって察知することができた。突然口をつぐんで、オリヴィエが至当だと考えた。

しかし二人は毎日会っていた。これほど気が合ったことはかつてなかった。もっとも内密な思想を話し合いはしなかったかもしれないが、実はその必要がなかったのである。思想の交換は、愛し合った心のおかげで、言葉の助けをかりなくとも自然になされたのである。

二人ともあまり話はせずに、一人は芸術のうちに、一人は追憶のうちに、浸り込んでいた。オリヴィエの苦悩は和らいでいった。しかし彼はそのために少しも努力をしたのではなく、かえって苦悩を喜んでるくらいだった。苦悩こそ長い間、彼の唯一の生存の理由だった。彼は自分の子供を愛していた。しかしその子供は――泣きたてる赤児は――彼の生活のうちに大なる場所を占めることはできなかった。父親というよりも多く情人である者が世にはある。それを憤慨するのは無益のわざだろう。自然は一様なものではない。同じ心の法則を万人に強《し》いんとするのは馬鹿《ばか》げたことだろう。何人《なんぴと》も心のために義務を犠牲にするの権利をもってはしない。しかし少なくとも、義務を果たしながらも幸福を感じないという権利を、心に認めてやらなければならない。オリヴィエが自分の子供のうちにおそらく愛したところのものは、子供を作り上げた肉体の所有者たる彼女をであった。

最近まで彼は、他人の苦しみにはあまり注意を払わなかった。彼はあまりに自分のうちに閉じこもってる知者だった。それは利己心ではなくて、夢想にばかりふける病的な習慣だった。ジャックリーヌは彼の周囲のその空虚をさらに広げてしまった。彼女の愛は、彼と他の人々との間に魔法的な区画線を引き、愛が消えてしまったあとにもなおそれが残存していた。そのうえ彼は、気質からして一の貴族だった。幼年時代から彼は、やさしい心根にもかかわらず、身体と魂との生まれつきの繊弱さのために、大衆から遠ざかっていた。公衆の匂《にお》いや思想に嫌悪《けんお》の情を覚えた。

しかし、ごくありふれた一つの雑事を目撃してからは、すべてが一変してしまった。

彼は、クリストフやセシルの住居とあまり遠くないモンルージュの高地に、ごく粗末な部屋を借りていた。卑俗な町で、その家には、わずかな定期収入をもってる者や、下級の勤め人や、労働者の家族などが住んでいた。他の時ならば、彼は自分がまったく他国人の感じがするその周囲を苦にしたかもしれない。しかしそのころ彼は、どこに住んでも大して違いがなかった。どこへ行っても他国人の気がするのだった。隣にどういう人たちがいるかほとんど知らなかったし、また知りたくもなかった。仕事――(彼はある出版屋に勤めていた)――からもどって来ると、追憶とともに室に閉じこもって、子供やクリストフへ会いに行くほかは外出しなかった。彼にとってその住居は家庭ではなかった。過去の面影が固着してる暗室だった。室が暗くて無装飾であればあるほど、ますますはっきりと映像が浮き出してくるのだった。彼は階段ですれ違う人々の顔にもほとんど注意を向けなかった。けれども知らず知らずのうちに、ある幾つかの顔が彼の頭に残っていた。ある種の精神の人々は、事物を過ぎ去ったあとにしかよく見ようとしない。しかし過ぎ去ったあとでは、何にも彼らの眼をのがれるものはなく、ごく些細《ささい》な事物までが深く刻みつけられている。オリヴィエもそういう種類の男だった。彼は生きてる人々の影でいっぱいになっていた。一つの感動に打たれると、それらの影が浮き上がってきた。するとオリヴィエはびっくりし、知り合いでもなかったそれらの影を認め知り、時としては手を差し出してとらえようとした……がもう時期遅れだった。

ある日彼は、家から出かけるとき、門の前に人だかりがしてるのを見た。そのまん中で門番の女がしゃべりたてていた。彼はあまり好奇心を覚えなかったので、訳を尋ねもしないで通り過ぎようとした。しかし門番の女は、一人でも多く聞き手を集めたがって、彼を呼び止め、この気の毒なルーセル一家にどんなことが起こったか知ってるかと尋ねた。オリヴィエは「気の毒なルーセル一家」が何物であるかをも知らなかった。そして彼は丁寧《ていねい》な冷淡さで耳を貸した。父と母と五人の子供との労働者一家が、この家の中で貧困のあまり自殺をしたところだ、ということを知ったとき、彼は他の人々と同様に立ち止まって、家の壁をながめながら、あかずに話を繰り返してる女の言葉に耳を傾けた。彼女が話してゆくに従って、彼のうちには種々の思い出がよみがえってきて、その人たちに会ったことがあるのに気づいた。彼は、二、三の質問をしてみた……。まさしく彼らを知ってたのである。主人――(彼はその音のする呼吸を階段でよく聞いたのだった)――はパン屋の職人で、蒼《あお》ざめた顔色をし、竈《かまど》の熱気に貧血し、頬《ほお》はくぼみ、髯《ひげ》もよく剃《そ》っていなかった。冬の初め肺炎にかかった。すっかり回復しないうちにまた働き出した。突然病気が再発した。三週間ばかり前からは、仕事もなければ体力もなかった。上さんは引きつづいて妊娠ばかりしており、リューマチで身体もきかなかったが、一生懸命に骨折ってどうにか世帯のことをし、毎日毎日駆けずり回っては、貧民救済会からわずかな助けを得ようとした。それもなかなか急には得られなかった。そのうちにも、子供は引きつづき生まれた。十一歳、七歳、三歳――そのほか、間に亡くなった二人、なおその上に、ちょうど折り悪《あ》しくも双生児《ふたご》が生まれた。前月生まれたのだった。

「双生児の生まれた日にね、」と隣のある女が話した、「五人のうちの総領娘で、十一になるジュスティーヌが――かわいそうな子じゃありませんか!――どうして二人の赤ん坊を背負えるかしらって尋ねながら、泣き出したんですよ……。」

オリヴィエはただちに、その少女の姿を思い出した――大きな額、後ろに引きつめられた艶《つや》のない髪、とびだしてる濁った灰色の眼。外で出会うといつも彼女は、食料品を運んでいたり、小さい妹を負ったりしていた。あるいはまた、細《ほっ》そりして虚弱で片目である七歳の弟の、手を引いてることもあった。オリヴィエは階段などですれ違うと、ぼんやりした丁寧さで言うのだった。

「ごめんなさい、お嬢さん。」

彼女のほうではなんとも言わなかった。ほとんど身をかわしもしないでつんとして通り過ぎた。しかし彼の空《から》お世辞も、彼女には内心うれしかった。前日の晩六時ごろ、彼は階段を降りてゆくとき、最後に彼女に出会った。彼女は一|桶《おけ》の木炭を運び上げていた。荷は重そうだった。しかしそんなことは下層の子供たちには普通の仕事である。オリヴィエはいつものとおり、彼女の顔に眼をやりもしないで挨拶《あいさつ》した。数段下へ降りて、なんの気もなく見上げてみると、彼女の引きつった小さな顔が、階段の中段の所からじっと、降りてゆく彼のほうをながめていた。彼女はすぐにまた上りだした。どこへ上って行くのか彼女はみずから知っていたろうか!――オリヴィエは夢にも知らなかった。そして今彼は、死を――解放を、重すぎる桶《おけ》の中に入れて運んでいたその少女のことで、頭がいっぱいになった……。不幸な子供らよ、彼らにとっては、もう生きないということはもう苦しまないという意味だったのだ! オリヴィエは散歩をつづけることができなかった。彼は自分の室へもどった。しかしそこで彼は、あの死人たちが自分の近くにあることを感じた……幾つかの壁で隔てられてるのみだった……。それらの苦悩のそばに暮らしてきたことを考えてもみると!

彼はクリストフに会いに行った。胸がしめつけられるような心地だった。多くの人々が自分のより何倍もひどい不幸を苦しんでおり、しかも救われることができる場合にあるのに、自分のようにいたずらな愛の未練にとらわれてるのは、いかに奇怪なことであるかと、彼は考えた。彼の感動は深いものだった。すぐに他の者へも伝わることができた。クリストフもやはり心を動かされた。オリヴィエの話を聞いて彼は、児戯に類した慰みをやってる利己主義者だと自分を見なして、書いたばかりの楽譜を引き裂いた……。しかしそのあとで、引き裂いた紙片を拾い集めた。彼はあまりに自分の音楽に心ひかれていた。そして、芸術上の作品を一つ減らしたとて幸福が一つ増すものでないと、本能的に考えた。その種の貧困の悲劇は、彼にとっては珍しいものではなかった。幼年のころから彼は自分で、そういう深淵《しんえん》の縁を歩くことに慣れていたし、それに落ち込みもしなかった。そして現在では、みずから力の充実した感じがしていたし、いかなる苦しみのためにもせよ奮闘を断念するということは、考え得られなかったので、自殺にたいしては峻厳《しゅんげん》な考えをもってさえいた。苦しみと闘い、それこそもっとも普通のことではないか。それこそ世界の背骨である。

オリヴィエも同様な試練を経て来ていた。しかし彼はかつて自分のためにも他人のためにも、それに忍従することができなかった。大事なアントアネットの一生を滅ぼしたあの困窮について、嫌忌《けんき》の念をいだいていた。ジャックリーヌと結婚して後、富と愛とのために柔弱になされたとき、彼は、姉と自分とが昔、翌日の糧《かて》を稼《かせ》ぎ出さんがために覚束《おぼつか》ない努力をしていた、あの悲しい年月の思い出を、急いで遠ざけたのだった。それらの遠い思い出が、擁護すべき恋愛的利己心のもはやなくなった今、ふたたび浮かび出してきた。苦しみの前から逃げるどころか、反対に彼は苦しみを捜しにかかった。それを見出すには遠く進むの要はなかった。彼のような精神状態にあっては、至る所にそれが見てとられた。それは世間に満ちていた。世間、この大なる病院……。多くの悩み、苦しみ。生きながら腐敗しあえいでいる、傷ついた肉体の苦痛。苦悶《くもん》にさいなまれてる心の、黙々たる苦悩。愛を受けない子供、希望のない娘、誘惑されそして裏切られた女、友情や恋愛や信念などにおいて欺かれた男など、人生から傷つけられてる、痛ましい不幸者の群れよ!……もっとも獰猛《どうもう》なのは、貧窮や病気ではない。人間相互の残酷性である。この世の地獄を蓋《ふた》している揚げ戸をもち上ぐるや否や、オリヴィエの所まで、叫喚の声が立ちのぼってきた。圧制された人々、利用された貧しい人々、迫害された民衆、虚殺されたアルメニア、窒息させられたフィンランド、切断されたポーランド、さいなまれたロシア、ヨーロッパの狼《おおかみ》どもの貪食《どんしょく》に委《ゆだ》ねられたアフリカ、全人類のうちの惨《みじ》めなる人々、それらの叫喚の声が立ちのぼってきた。彼は息がつけなかった。至る所にそれが聞こえてきた。それ以外のことに考えを向けられようとは、もはや信じられなかった。彼はそのことをたえずクリストフに話した。クリストフはうるさがって言った。

「もう言わないでくれ! 僕の仕事を邪魔しないでくれ。」

そして心の平衡を回復することができないと、いらだってののしった。

「畜生! 一日|無駄《むだ》になってしまった。うるさい奴《やつ》だね!」

オリヴィエは詑《わ》びた。

「君、」とクリストフは言った。「いつも淵《ふち》の中ばかりのぞいちゃいけない。生きていられなくなるよ。」

「淵の中にいる人々へ手を差し出してやらなくちゃいけないのだ。」

「もちろんさ。しかし、どういうふうにするんだい? 自分でその中に飛び込みながらするのか。君が望んでるのはそうじゃないか。君は人生の悲しい方面ばかりしか見たがらない。まあそれもいいだろう。そういう悲観主義はたしかに慈悲深いものだ。しかしそれは人の意気を沮喪《そそう》させる。人の幸福を計らんとするならば、まず自分で幸福になりたまえ。」

「幸福に! しかしどうして幸福になる気になり得ようか。あんなに多くの苦しみを見るときに! 世の中の苦しみを少なくしようと努めることにしか、幸福はあり得ないのだ。」

「なるほどね。しかし、不幸な人々を助けようとするには、僕はそうやたらに戦ってばかりはいられない。くだらない兵卒が一人ふえたって、ほとんど何にもなりはしない。僕は自分の芸術で人を慰めることができる、力と喜びとを人に伝えることができる。一つの美しいりっぱな歌で、どれだけの惨《みじ》めな人々が苦しいおりに支持されたか、君は知っているか。人にはおのおのその職業があるのだ。君たちフランス人は、きわめて軽躁《けいそう》で、スペインやロシアなどの縁遠い不正にたいして、問題の底をよく知りもしないでまっ先に騒ぎたてる。僕はそのために君たちが好きなのだ。しかし君たちはそれで事情をよくするのだと思ってるのか。君たちはめちゃくちゃに突進するだけで、結果は少しもあがらない――たまにあがれば、さらに悪い事情になるというくらいのものだ……。見たまえ、君たちフランスの芸術は、芸術家らが一般の実行運動にたずさわろうと主演してる現在くらい、色|褪《あ》せてしまったことはかつてないじゃないか。享楽的な疲憊《ひはい》した多くの小大家らが使徒だなどとあえて自称してるのは、実におかしなことだ。も少し混ざり物の少ない酒を民衆に注いでやったほうが、はるかによいのだ。――僕の第一の義務は、自分のなしてることをりっぱになすということだ。君たちの血を作り直して君たちのうちに太陽の光を置いてやるべき健全な音楽を、君たちのためにこしらえ出してやるということだ。」

他人の上に太陽の光を注がんためには、自分のうちにそれをもっていなければいけない。オリヴィエにはその太陽の光が欠けていた。現在のりっぱな人々と同様に、彼は自分一人で力を光被するほど強くはなかった。力を光被するには他人と結合する必要があった。しかしだれと結合したらいいのか。精神が自由で心情が宗教的だった彼は、政治および宗教上のあらゆる党派に反感を覚えた。どの党派もみな不寛容と狭小とにおいて負けず劣らずだった。権力を得ればただちにそれを濫用するばかりだった。ただ圧制されてる人々のみがオリヴィエの心をひいた。この方面では少なくとも彼は、クリストフと同じ意見であって、人は自分に縁遠い不正と戦う前に、身近な不正、多少自分にも責任のある周囲の不正と、まず戦わなければならないと思っていた。あまりに多くの人々が、自分のなしてる悪のことは考えもせずに、他人のなす悪に抗言するだけで満足している。

オリヴィエはまず貧民救助に従事した。親しいアルノー夫人がある慈善事業に加わっていた。オリヴィエはその事業に加入さしてもらった。しかし初めのうち、彼は幾度か失望を覚えた、彼が引き受けた貧民たちは皆、好意に価しない者ばかりだった。もしくは、彼の同情によく応じないで、彼を信用せず、彼に向かって門戸を閉ざした。そのうえ知識階級の者はいったい、単なる一つの慈善では満足しかねるものである。単なる慈善は、悲惨の国のごくわずかな一地方をしか潤さない。その行為はたいていいつも部分的で断片的である。当てもなしに歩き回って、創傷を見出すに従って包帯してゆくがようなものである。通例あまりにつつましくて慌《あわただ》しいから、悪の根源にまでは手をつけ得ない。しかるにそこにこそ、オリヴィエの精神が看過し得ない探求があるのだった。

彼は社会的悲惨の問題を研究し始めた。それには案内者が欠けてはいなかった。当時ちょうど、社会問題は一般社会の一問題となっていた。客間や劇場や小説などの中でもそれが話題になっていた。だれもみなその方面に通じてるような顔をしていた。ある一部の青年らは最善の力をその問題に費やしていた。

どの新しい時代にも、一つの美《うる》わしい熱狂が必要である。若き人々はそのもっとも利己的な者でさえ、満ちあふれた生活力をもっている、不生産的であるのを好まない精力の資本をもっている。彼らはその資本を、一つの実行かあるいは――(いっそう慎重に)――一つの理論に費やそうとする。空中飛行か革命かである。筋肉を働かせるか想念を働かせるかである。人は若いおりには、自分が人類の大運動にたずさわっており、世の中を一新している、という幻をいだきたがる。世界のあらゆる息吹《いぶ》きに打ち震える官能をもっている。なんと自由で身軽であるだろう! まだ家族の重荷を負っていないし、何物ももっていないし、ほとんど懸念することはないのだ。まだ所有していないものをいかに寛大に見捨て得ることぞ。そのうえ、愛しまた憎むことは、夢想と絶叫とで地上を一変さしてると信ずることは、いかにうれしいことだろう! 若い人々は耳を澄ました犬のようである。見よ、彼らは風の音にも震え上がって吠《ほ》えたてる。世界の隅《すみ》で一つの不正がなされても、彼らはそのために熱狂する……。

暗夜の中の吠え声。大なる森の中で、農園から農園へと、吠え声は休みなく応《いら》え合っていた。夜は騒々しかった。そういうときに眠るのは容易でなかった。風は多くの不正の反響を空中に運び回っていた。……不正は無数である。その一つを償わんとすれば他の多くを招致する恐れがある。不正とはいったいなんであるか?――ある者にとっては、恥ずべき平和であり、祖国の分割である。ある者にとっては、戦争である。甲にとっては、過去の破壊であり、君主の放逐である。乙にとっては、教会の劫奪《きょうだつ》である。丙にとっては、未来の閉塞《へいそく》であり、自由の破滅である。民衆にとっては、不平等である。優秀者にとっては、平等である。各時代が選みとった不正は――各時代が反対する不正と賛成する不正とは、実に種々雑多である。

今はちょうど、世界の努力の大部は、社会的不正を滅ぼすために向けられていた――そして知らず知らずに、また新しい不正を作り出さんとしていた。

そして確かに、労働階級が数においても力においても増大してきて、国家の主要機関の一つとなって以来、社会的不正は大きくなって人の眼前に展開されていた。しかしその論客や詩人らの宣言にもかかわらず、労働階級の状態はさほど悪いものではなく、過去におけるよりもはるかによくなっていた。そして変化の原因は、この階級がより多く苦しむようになったことにあるのではなくて、より強くなったことにあるのだった。敵たる資本の力そのものによって、また、経済および工業上の発展の必然性によって、労働階級は以前よりも強くなったのである。この経済および工業上の発展の必然性は、労働者らを集合して、戦闘準備の整った軍隊たらしめ、機械主義のために、彼らの手に武器を有せしめ、おのおのの職工長をして、世の中の光や火薬や運動や動力《エネルギー》を支配する主人公たらしめた。彼らの重立った人々が近ごろ組織せんとつとめた、この根源の力の巨大な集団から、一つの灼熱《しゃくねつ》が、電波が、発散し出して、それが漸次《ぜんじ》に、人類社会の胴体中へ伝わったのである。

この民衆の主張が中流知識階級をも動かしたのは、その正義により、またはその観念の新しさと力とによってであると、彼らは信じたがっていたけれど、実はそうではなかった。その活力によってであった。

その正義というのか? しかし、他の多くの正義が世に侵害されているのに、世は平然としていたのである。その観念というのか? しかし、それは所々方々で拾い集められた真理の断片にすぎなくて、他の階級を無視しながら、一階級の体躯《たいく》に合うようにされたものだった。馬鹿げた信条《クレド》であった。あらゆる信条――国王の神聖なる権利、法王の無謬《むびゅう》性、無産階級の支配、一般投票、人間の平等――あらゆる信条は、もしそれを生かしてる力を見ずしてその理論的価値ばかりを見るならば、等しく馬鹿げたものであった。その平凡さなどはどうでもよいことだった。観念が世を征服するのは、観念たることによってではなく、力たることによってである。観念が人をとらえるのは、その知的内容によってではなく、歴史のある時期においてそれから発する活力的光輝によってである。それはあたかも立ちのぼる香気に似ている。もっとも鈍い嗅覚《きゅうかく》の者もそれにひかされる。もっとも崇高な観念といえども、長い間なんらの効果も与えないでいて、他日にわかに流行してくるのは、それ自身の真価によってではなくて、それを具現しそれに血を注ぎ込む一群の人々の真価によってである。そして今まで干乾《ひから》びていたその植物は、ジェリコの薔薇《ばら》は、突然花を開き、生長し、強烈な芳香を空中に充満させる。――花々しい軍旗を押し立てて労働階級を率い、有産階級の城砦《じょうさい》を攻撃せしむるにいたった、それらの思想は、有産階級の夢想者らの頭脳から出て来たものだった。それが有産者らの書物の中にとどまってる間は、あたかも死んでるのに等しかった。博物館の品物であり、ガラス棚《だな》の中の包み込まれたミイラであって、だれも目に止めるものはなかった。しかし民衆がそれを奪い取るや否や、民衆はそれを民衆化し、熱狂的な現実性をそれに付与した。そしてこの現実性のために、それは変形して、幻覚的な希望を、時代の熱風を、それら抽象的な論理の中に吹き込まれ、生き上がってきた。人から人へと伝わっていった。だれもみなそれに感染したが、だれによってまたいかにしてそれがもちきたされたかを知らなかった。それはほとんど人選びをしなかった。精神上の伝染が広がりつづけた。愚昧《ぐまい》な人々が優秀者へそれを伝えることさえあった。各人がみずから知らずしてそれをもち回っていた。

こういう知的感染の現象は、すべての時代にまたすべての国にあるものである。たがいに門戸を閉ざし合った階級を維持せんとする貴族的な国家のうちにさえ、それが感ぜられる。けれども優秀者と衆人との間になんらの衛生境界をも保存しない民主国において、それはどこよりもことに猛烈である。優秀者もすぐに感染する。いかに高慢であり知力すぐれていても、その感染を免れることはできない。なぜなら優秀者はみずから思ってるよりもはるかに弱いものである。知力は一つの小島であって、人類の潮に噛《か》まれ削られ包み込まれる。潮が引くときにしかふたたび現われはしない。――一七八九年八月四日の夜に自分の権利を放棄した、フランスの特権者らの自己犠牲を、人は感嘆している。けれどもっとも感嘆すべきは実に、彼らが他になんとも仕方がなかったということである。私の想像によれば、彼らのうちの多数は自邸へ帰ってから、おそらくみずから言ったことであろう。「俺《おれ》はなんということをしたんだろう。俺は酔っ払っていたのだ……。」すばらしい陶酔ではないか! そのりっぱな葡萄《ぶどう》酒とそれを与えた葡萄樹とは讃《ほ》むべきかな! 旧フランスの特権者らを酩酊《めいてい》さした血を有する葡萄樹、それを植えたのは特権者自身ではなかった。すでに葡萄酒は醸《かも》されていた。それを飲むだけのことだった。飲んだ人々は頭が乱れた。少しも飲まなかった人々でさえ、酒樽《さかだる》の匂《にお》いを通りがかりに嗅《か》いだだけで、眩暈《めまい》を覚えた。大革命の葡萄収穫!……その一七八九年の葡萄酒からは、もう現在では、家の窖《あなぐら》に幾本かの空瓶《あきびん》が残ってるのみである。しかしわれわれの子孫らは、父祖がその酒に頭くらんだことを思い起こすだろう。

オリヴィエの時代の若い有産者らの頭に上った葡萄酒は、より渋いがしかも同じく強烈なものだった。彼らは新しい神に、いまだ知られざりし神[#「いまだ知られざりし神」に傍点]に――民衆に、自分らの階級を犠牲として供えたのだった。

もとより彼らは皆が同じように誠実ではなかった。多くの者は、自分らの階級を軽蔑《けいべつ》するふうをしながら、その階級から一頭地を抜くべき機会をしか、そこに認めていなかった。また大多数の者にとっては、それは知的な時間つぶしであり、演説の練習であって、まったく不面目なものだった。一つの主旨を信じ、その主旨のために戦ってい、あるいはこれから戦おうとし――少なくとも、戦い得るだろう、などと考えることは一つの楽しみである。何かの危険を冒してる、と考えることだけでも悪くはない。まったく芝居的な情緒である。

この情緒は、なんらの利害の打算も交えずに率直に奉仕されるときには、きわめて潔白なものである。――しかしいっそう抜け目のない他の人々は、意識しながら芝居をしていた。民衆運動は彼らにとっては成り上がる一方法だった。北欧の海賊らのように、彼らは上げ潮に乗じて船を陸の内部へ進めていた。潮が引く間に、大河口の奥深く進入して、征服した都市に腰を据《す》えるつもりだった。通路は狭く水は荒立っていた。巧妙でなければいけなかった。しかし民衆|煽動《せんどう》の二、三の世代を経たあとなので、職業上のあらゆる秘訣に通じてる一つの海賊人種ができ上がっていた。彼らは大胆に進んでいった。途中で沈没した者なんかには一瞥《べつ》も注がなかった。

それらの徒輩にはあらゆる党派の者が交じっていた。が幸いにも、その責任はどの党派にもなかった。しかしそれらの山師どもが、真面目《まじめ》な人々や信じきった人々へ起こさせる嫌悪の情は、ある者らをして自分の階級に絶望させるにいたった。オリヴィエが見た幾多の富裕な教養ある年若い中流人らのうちには、有産階級の失墜と自己の無用さとを感じてる者があった。オリヴィエもそういう人々に同感しやすい傾向をもっていた。彼らは、優秀者による民衆の改善を初めは信じ、通俗大学を建ててそれに多大の時間と金とを濫費し、そのあとで自分の努力の失敗を見てとったのである。彼らの希望は過大であったが、彼らの落胆も非常であった。民衆は彼らの呼び声に応じて集まって来なかった、もしくは逃げ出してしまった。幸いにやって来るとすれば、すべてのことを誤解して、有産階級の文化から悪徳をしか取り出さなかった。それにまた、多くの背徳漢が有産階級の使徒たちの間にはいり込んできて、民衆と有産者らとを同時に利用しながら、彼らの信用を失わしてしまった。そうなると、有産階級は呪《のろ》われたものであり、民衆を腐敗させることができるばかりであって、民衆はぜひともそれと袂別《べいべつ》すべきであり、単独で進んでゆくべきである、というように誠意ある人々には思われるのだった。それで彼らはもうなんらの実行もなし得なくなって、自分たちの力を俟《ま》たずかつ自分たちに反対して起こってくる一つの運動を、ただ予告するばかりだった。ある人々はそこに忍諦《にんてい》の喜びを見出した。自身の犠牲によって養われる、私心のない深い人類的同情、そうした同情の喜びを見出した。愛すること、自己を投げ出すこと! 若き人々は自分の資本にきわめて豊富であって、報酬を受けなくても済ましてゆける。欠乏を恐れはしない。――また他の人々は、理性の楽しみを、一|徹《てつ》な論理を、そこで満足さしていた。彼らは人間に奉仕しなくて、観念に奉仕していた。それはもっとも勇敢な人たちだった。自分の階級の必然的な終焉《しゅうえん》を理論から引き出すことに、高慢な享楽を覚えていた。重荷の下に圧倒されるよりも、自分の予言が事実に裏切られるのを見ることのほうが、彼らにとってはいっそう苦痛だった。彼らはその知的陶酔のなかで、外部の人々へ叫んでいた。「もっと強く、もっと強く打てよ。われわれから何物も残ってはいけない。」――彼らは暴力の理論家となっていた。

他人の暴力の理論家である。なぜならば、普通の例にもれず、それら暴虐な力の使徒たちはたいていいつも卓越した虚弱な人たちであった。そのうちには、彼らが破壊すべしと称してるその国家の役人が、しかも勤勉な真摯《しんし》な従順な役人が、一人ならずいたのである。彼らの理論上の暴力は、彼らの虚弱や彼らの怨恨《えんこん》や彼らの生活の圧搾などの反動だった。しかしまたことに、彼らの周囲に唸《うな》ってる暴風雨の前兆だった。理論家は気象学者に似ている。彼らが学術語で言うところのものは、将来の天候ではなくて、現在の天候である。彼らは風の方向を示す風見である。彼らは向きを変えるときには、自分が風の方向を変えさしたのだと思いがちである。

実は風の方向が変わっていた。

あらゆる観念は、民主国では早く磨滅《まめつ》する。その伝播《でんぱ》が早ければ早いほど磨滅も早い。フランスにおいていかに多くの共和主義者らが、五十年足らずのうちに、共和や一般投票や、その他熱狂して獲得された多くの自由に、飽き果ててしまったことだろう! 多数ということにたいする拝物教的崇拝のあとに、また、神聖なる大多数者を信じて人類の進歩をそこから期待する呑気《のんき》な楽天主義のあとに、今は暴力の精神が吹き荒れていた。みずからおのれを統御することにおける大多数者の無能力、金銭に左右される無節操、不甲斐《ふがい》ない無気力、あらゆる優秀にたいする卑しい怯懦《きょうだ》な反発、圧倒的な卑劣などは、反抗を惹起《じゃっき》せしめていた。元気|溌溂《はつらつ》たる少数者は――すべての少数者は――腕力に訴えていた。滑稽《こっけい》ではあるがしかも必然的な接近が、フランス行動派の王党員らと労働総組合の産業革命主義者らとの間になされていた。バルザックはどこかで、彼の時代のそういう人々のことをこう言っている。「性癖から言えば貴族であって[#「性癖から言えば貴族であって」に傍点]、ただ自分の同類中に多くの劣等者を見出さんがためにのみ[#「ただ自分の同類中に多くの劣等者を見出さんがためにのみ」に傍点]、心ならずも共和主義者となっている人々[#「心ならずも共和主義者となっている人々」に傍点]。」――貧弱な楽しみなるかな! それらの劣等者を強《し》いてみずから劣等者だと自認せしめなければいけない。そしてそのためには、優秀者を圧迫している多数に向かって、優秀者――労働階級もしくは有産階級の優秀者――の最上権を承認せしむる一つの権力以外に、なんらの方法もない。年若い知識階級の者や高慢な小有産階級の者が、王党もしくは革命党になってるのは、傷つけられた自尊心や民主的な平等にたいする憎悪の念などによってであった。そして私心のない理論家らが、暴力の哲学者らが、善良な風見として、彼らの上方につっ立って、嵐《あらし》を告げる赤旗となっていた。

また最後に、霊感を求めてる文学者――書くことを知ってはいるが何を書くべきかをよく知らない人々、の一隊があった。あたかもアウリスの港におけるギリシャ人のように、凪《な》ぎつくした静穏に封じ込められて、彼らはもう前進することができず、いかなる風にてもあれ帆を孕《はら》ますべき順風を、待ち焦がれているのである。――そのうちには、世に高名な人々、ドレフュース事件のために意外にも文筆の業から離れて、公衆の会合に投げ込まれた人々も、見受けられた。先導者らが得意になったほど、その例に倣《なら》う者があまりに多かった。多数の文学者らが、今では政治を事として、国務を司《つかさど》らんと考えていた。彼らにとってはすべてのことが、団結を作り、宣言を発し、カピトールの殿堂を救うべき、口実となっていた。前衛の知識者らのあとには、後衛の知識者らが控えていた。両方とも同じくらいの価値の人々だった。どちらも他方の者を知識者として取り扱い、また自分をもみずから知識者として取り扱っていた。幸いにも血脈中に民衆の血を数滴所有してる人々は、それを光栄としていた。その中にペンを浸して書いていた。――すべての者が皆有産者で不満をいだいていて、有産階級がその利己心のために回復しがたいまでに失ってしまった権力を、ふたたび取り戻さんとつとめていた。それらの使徒たちが長く使徒的熱誠をもちつづけることは、きわめて稀《まれ》であった。最初のほどは、おそらく彼らの弁舌の天賦に相当する以上の成功が、その主旨のためにかち得られた。彼らの自尊心は得も言えぬ愉快を感じた。つぎには、なおつづけてゆくうちに、成功は減じてき、多少滑稽《こっけい》ではあるまいかという人知れぬ恐れが生じた。そして、彼らのようにりっぱな趣味と懐疑の念とを有する人間にとっては演じがたい役目だったので、それをやりつづける疲労のために、長い間には右の恐れが増大してきて、それが優勢になりがちだった。彼らは退却するために、風と従者とから退却を許されるのを待ち受けた。なぜなら、彼らは風と従者との捕虜《ほりょ》となっていたから。それら新時代のヴォルテールやジョゼフ・ド・メーストルらは、その言論の大胆さの下に、怖気《おじけ》づいた不安定な心を隠していた。その心はしきりに形勢を探り、若い人々の非難を恐れ、彼らの気に入らんことをつとめ、彼らよりいっそう若い様子をせんとつとめていた。文学によって革命者もしくは反革命者になったのであって、みずから建設に協力してきた文学上の流行に、今は諦《あきら》めの念で従っていた。

革命のそういう有産階級の小さな前衛隊の中で、オリヴィエが出会ったもっとも奇体な人物は、臆病《おくびょう》のために革命家となった人々だった。

彼の眼前にいるその典型は、ピエール・カネーという男だった。富裕な中流階級に属していて、新思想にまったく理解のない保守的な家柄だった。代々裁判官や役人をしていて、政府に不平を並べたり免職されたりして名高くなった家柄で、教会に迎合し、ごくわずかではあるがしかしよい考えをもってる、マレーの大きな中流階級だった。カネーは無為倦怠《けんたい》のために結婚した。相手の女は貴族の名前をもっていて、彼と同じくらいによい考えをもっていたが、彼以上の考えをもってはしなかった。ところが、たえず自分の自惚《うぬぼれ》と不満とを噛《か》みしめてるその頑迷《がんめい》な偏狭な時勢遅れの社会は、ついに彼をいらだたせた――妻が醜くてうるさい女だっただけになおさらだった。中庸な知力とかなり開けた精神とをもってた彼は、自由にたいする憧《あこが》れをいだいていた。けれどその憧れがどういうものであるかは自分でもはっきりわからなかった。自由のなんたるやを学び知ることは、彼の環境ではできなかった。彼が知ったことは、自由というものは自分の環境にはないということだけだった。そして、自分の環境から脱しさえすれば自由が見つかるだろうと想像した。が彼は一人で進むことができなかった。少しく外部へ踏み出すや否や、学生時代の友人らといっしょになるのを喜んだ。友人のある者は産業革命の思想に熱中していた。彼は脱出してきた社会におけるよりも、その社会ではいっそう他国にいる気がした。しかしそうだと自認したくはなかった。とにかくどこかで生きなければならなかった。そして自分と同じ色合いの連中(言い換えれば色合いのない連中)を、彼は見出すことができなかった。それでも神の眼から見れば、そういう連中はフランスに少なくはない。ただ彼らは自分自身を恥ずかしがっていて、身を隠しているか、あるいは、流行してる政治色彩の一つに、のみならず幾つにも、身を染めてるのである。

いつもよくあるとおり、彼は自分ともっとも異なってる友人へとくに結びついた。魂の底ではフランスの田舎《いなか》の中流人であるこのフランス人は、若い医者でユダヤ人であるマヌース・ハイマンという男の、忠実なアカテスとなったのである。マヌースはロシアから逃亡してきたのであって、ロシア人の多くの者と同様に二重の才能を有していた。すなわち、他人のところに行っても自家におけるがようにすぐに落ち着くことができ、また、革命の遊戯とその主旨とどちらにより多く興味があるのか怪しまれるほど、あらゆる革命に楽々と身を処してゆけるのであった。自分の困難も他人の困難も、彼にとっては一つの娯楽であった。心からの革命主義者である彼は、その科学的精神の習慣によって、すべての革命家を(自分自身をもこめて)一種の精神病者だと見なしていた。その精神錯乱を培養しながら、それを観察していた。熱心な享楽心と極端に不安定な精神とのために、彼はもっとも反対な環境を求めていた。政府筋の者やまた警察官らのうちにまで知人をもっていた。人を不安ならしむるほどの好奇心で、至る所を探索していた。そういう好奇心は、多くのロシアの革命家らに二重の役割をしてるかの観を与え、時とするとその外観を事実となすものである。それは裏切りではなくて、単なる移り気である。しかもたいていその移り気には私心は含まれていない。実際行動を一つの芝居のごとく思って、正直ではあるがいつでも役目を変え得るりっぱな俳優のような態度をとる、いかに多くの実行家が世にあることだろう! マヌースは革命家の役目に、できうるかぎり忠実であった。それは、彼の生来の無政府的気質と通過する国々の掟《おきて》を破壊する喜びとに、もっとも適合した役割だった。がそれでもやはり、一つの役目にすぎなかった。彼の言論のうちに虚構と真実とがどれくらい交じり合っているかは、けっしてだれにもわからなかった。そして彼自身にも、ついにはそれがよくわからなくなっていた。

怜悧《れいり》で嘲笑《ちょうしょう》的で、ユダヤとロシアとの両民族の機敏な心理をそなえ、自分の弱点とともに他人の弱点をも驚くほどよく読みとることができ、そしてそれを利用することに巧みだった彼は、容易にカネーを支配することができた。彼はこのサンチョ・パンサをドン・キホーテ流の暴挙に引き込むのを面白がった。彼はこの男の意志や時間や金銭を勝手に取り扱って、自分のためにではなく――(彼には何も入用なものがなかった。何によって彼が生活してるかはだれにもわからなかった。)――主義のもっとも危険な運動のために使用した。カネーはされるままになっていた。マヌースと同じ考えであるとみずから信じようとつとめた。が実は反対であることをよく知っていた。それらの思想は彼を脅かし、彼の良識と衝突した。また彼は民衆を好まなかった。そのうえ彼は勇敢でなかった。背の高い大柄な肥満した大男で、すっかり髯《ひげ》を剃《そ》ってのっぺりした顔をし、息が短く、丁寧《ていねい》な大袈裟《おおげさ》な子供じみた言葉つきで、ファルネーゼのヘラクレス像に見るような胸の筋肉をそなえ、拳闘《けんとう》や棒術にはみごとな力をもっていたが、実際はもっとも臆病な男だった。同階級の人々の間で破壊的な精神の所有者だと見なされてるのを自慢にしてはいたが、友人らの大胆さにたいしてはひそかに震え上がっていた。もちろんその小さな戦慄《せんりつ》は、事が単なる遊戯にすぎない間は別に不快でもなかった。しかし遊戯は危険なものとなっていった。同志の者らは攻撃的になってゆき、彼らの主張は大きくなっていった。カネーの胸底の利己心や、所有権についての根深い感情や、中流人的な無気力さなどは、それらの主張から不安を覚えさせられた。「君たちは僕をどこへ連れて行くのか、」とは彼もあえて尋ね得なかった。しかし、自分の首の骨を折ることばかりを好んでいて、また同時に他人の首の骨をも折るようになるかもしれないことなどは気にもかけないでいる、それらの人々の傍若無人な様子を、彼は心の中でののしっていた。――でも、だれがいったい彼について来いと強《し》いたか? 彼らの仲間を脱するのは彼の自由ではなかったか。ただ彼には勇気が欠けていた。彼は一人きりでいるのが恐《こわ》かった。途上で後方に取り残されて泣き出す子供のようだった。彼も多くの人々と同様だった。多くの者は自分でなんらの意見ももたない。もしもってるとすれば、熱烈な意見にはことごとく不賛成であるということくらいなものである。しかし独立するには、一人きりでいなければならないだろう。そして幾何《いくばく》の人にそれができるか? 同じ時代の万人の上にのしかかってくる、ある種の偏見や仮定の束縛から脱するだけの胆力をもってる者が、もっとも聡明《そうめい》なる人といえども幾人あるであろうか? それは言わば、自己と他人との間に城壁を築くことである。一方には沙漠《さばく》の中の自由、そして他方には、人間たち。彼らは躊躇《ちゅうちょ》しない。人間たちのほうを、家畜の群れのほうを、彼らは選ぶ。それは臭くはあるがしかし暖かい。そこで彼らは自分の考えてもいない事柄を考えてるようなふうをする。彼らにとってはそれは困難ではない。彼らは自分の考えてることをよく知ってはいない……。

「汝自身を知れ!」……だが、ほとんど自我をもっていない彼らにどうしてそれができよう。宗教的なあるいは社会的なあらゆる集団的信仰のうちで、ほんとうに信じてる者は稀《まれ》である。なぜならほんとうに人間である者が稀だから。信仰は一つの勇壮な力である。古来信仰の火に燃やされたものは、わずかな人間の松明《たいまつ》にすぎない。その松明でさえも往々にして明滅しかける。使徒らや予言者らやイエスでさえも、疑惑をいだいたことがあった。その他のものは反映にすぎない――がただ、人の魂が乾燥しきってるある時期には、大きな松明から落ちた少しの火の粉が、全平原を焼きつくす。それから火事が消える。そしてもはや、灰の下に炭火が輝いてるのしか見えなくなる。キリストを実際に信じてるキリスト教徒は、わずかに数百人いるかいないかである。他の者らはみな、信じてると思ってるばかりであり、あるいは信じたがってるばかりである。

革命家の多くも同様であった。善良なカネーも自分を革命家だと信じたがっていた。それでそうだと信じていた。そして自分自身の大胆さにおびえていた。

それらの有産者らは皆、種々の原則に拠《よ》っていた、ある者は自分の心に、ある者は自分の理性に、またある者は自分の利益に。そしてその考え方を、福音書に則《のっと》ってる者もあり、ベルグソンに則ってる者もあり、その他、カール・マルクスやプルードンやジョゼフ・ド・メーストルやニーチェやジョルジュ・ソレルなど種々だった。流行により当世好みによって革命家となってる者もあれば、粗暴な気質によって革命家となってる者もあった。実行の要望によって、勇壮の熱誠によって、そうなってる者もあった。従属性によって、付和雷同の精神によって、そうなってる者もあった。しかし皆、みずから知らずして、風に吹きなびかせられてるのだった。それは塵埃《じんあい》の渦《うず》巻きであって、白い大道の上に遠く煙のように見えていて、突風の襲来を告げ知らしていた。

オリヴィエとクリストフとは、風が来るのをながめていた。二人ともりっぱな眼をもっていた。しかし二人は同様の見方をしてはいなかった。オリヴィエは、その清澄な眼で人の下心をも洞見《どうけん》したので、人々の凡庸さに悲しみを覚えた。しかし彼はまた、人々を奮い起《た》たせてる隠れたる力をも認めた。そして事物の悲壮な光景にますます心打たれた。クリストフのほうはいっそう、人の滑稽《こっけい》な様子に敏感だった。彼が興味を覚えるのは人間についてであって、少しも観念についてではなかった。彼は観念にたいしては蔑視《べっし》的な無関心さを装っていた。彼は社会的理想郷をあざけっていた。反抗的な精神から、また、当時流行の病的な人道主義にたいする本能的な反動から、彼は実際以上の利己的な態度を示していた。自分で自分をこしらえ上げた人間であり、自分の筋肉と意志とを慢《ほこ》ってる強健な立身者たる彼は、みずから少しも力をもっていない人々を、やくざ者だと見なしがちであった。貧しくて孤独でいながら、彼は打ち勝つことができたのだった。他の人々も同様にするがよい……。社会問題だと! いったいいかなる問題ぞ? 貧困か?

「僕は貧困をよく知っている。」と彼は言った。「僕の父や母や僕は、貧困を通り過ぎてきたのだ。要はただそれから脱しさえすればよいのだ。」

「それがだれにでもできるものではない。」とオリヴィエは言った。「病人や不運な人々にはできない。」

「そういう人々は助けてやればいい。ごく簡単なことだ。しかし助けることと、今日人がしているように彼らを称揚することとには、遠い隔たりがある。近来、もっとも強い者の忌むべき権利が削減されてきた。しかし僕に言わすれば、もっとも弱い者の権利のほうがなおいっそう忌むべきものであるかもしれない。それは現今の思想を萎靡《いび》させ、強者を虐《しいた》げ利用している。あたかも、病弱で貧乏で愚昧《ぐまい》で打ち負けてることが、一つの価値とでもなったかのようだ――強くて健康で打ち勝つことが、一つの不徳とでもなったかのようだ。そしてもっとも滑稽《こっけい》なのは、強者がそれをまっ先に信じてるということだ。……ねえオリヴィエ、喜劇のよい題材ではないか。」

「僕は他人を泣かせることより、自分が人の笑い事になるほうを好むのだ。」

「感心だ!」とクリストフは言った。「だれがそれに反対を唱えるものか。僕は佝僂《せむし》を見ると自分の背中が痛くなる……。だが喜劇というのは、われわれがそれを演じてるのであって、われわれがそれを書こうというのじゃないんだ。」

彼は社会的正義などという夢にとらわれてはいなかった。彼は通俗的な粗大な良識からして、前にあったことはあとにもあるだろうと信じていた。

「もしそのことを芸術について人から言われたら、君はさぞ憤慨するだろうじゃないか。」とオリヴィエは注意した。

「おそらくそうかもしれない。要するに僕は芸術にしか通じていないんだ。そして君も同様だ。僕は不案内な事柄を云々《うんぬん》する人々を信用しないよ。」

オリヴィエも信用してはいなかった。彼ら二人は、その疑念をやや大袈裟《おおげさ》なものになしていた。彼らはいつも政治の圏外に立っていた。オリヴィエは多少恥じらいながらも、選挙権を行使した記憶がないことを告白した。十年この方彼は、区役所に名前の登録さえしていなかった。

「無益だとわかってる喜劇にどうして加われるものか。」と彼は言った。「投票するというのか。いったいだれのために投票するんだ? 僕は候補者らのうちのだれを選んでよいかまったくわからない。彼らは僕にとっては皆同じく未知の男であるし、彼らが当選するや否や平素宣言してる信念に皆同じく裏切るだろうということを、多くの理由から僕は期待し得るのだ。彼らを監視し、彼らにその義務を思い起こさせようとすれば、僕の生涯《しょうがい》はそのために無駄《むだ》に過ごされてしまうだろう。僕にはそれだけの隙《ひま》もないし、力もないし、弁舌の才もないし、また実際行動のさまざまな不快を忍ぶだけの、図々しさも武装した心もないのだ。棄権したほうがずっとよい。甘んじて悪を忍ぶよ。が少なくとも、悪に自分の名を連ねたくはない。」

しかし極端な明察力をもってるにもかかわらず、彼は規則的な政治行動をきらいながらも、一つの革命に空想的な希望をつないでいた。彼はその希望が空想的なのをみずから知ってはいたが、少しもしりぞけようとはしなかった。それは一種の民族的な神秘気質だった。西欧のもっとも大なる破壊的な民衆に属することは、建設せんがために破壊し破壊せんがために建設する民衆に属することは、無事にできるものではない――観念と生活とをもてあそび、その遊戯をいっそうよくやり直さんがために、たえず万事を一掃してしまい、賭金としては自分の血潮を流す民衆、それに属することは。

クリストフはそういう遺伝的な救世主気質をもっていなかった。彼はあまりにゲルマン的であって、革命の観念をよく味わい得なかった。世界を変え得るものではないと考えていた。いかに多くの理論、いかに多くの言葉、なんという無益な喧騒《けんそう》ぞ!

「僕は自分の力を証明するために、」と彼は言った、「革命を起こす必要はない――あるいは、革命についての会合を催す必要はない。ことに、あれらの正直な若者たちのように、僕を保護してくれる一つの王かあるいは一つの保安委員会を立てるために、国家を転覆するの必要はない。そんなことをするとは、実に力の珍妙な証明法ではないか。僕はみずから自分を保護することができる。僕は無政府主義者ではない。必要な秩序を好むし、世界を統ぶる法則を尊敬する。しかしその法則と僕との間に、仲介者を僕は要しない。僕の意志は命令することも知ってるし、また服従することも知っている。いつも古典文学の句を引用してくる君たちは、コルネイユの言葉を思い出すがいい。『予は一人なり、それにて十分なり。』一の主君を求める君たちの心底には、君たちの弱さが隠れているのだ。力は光のごときものである。それを否定する者は盲目だ。理論も捨て暴力も捨て、平然として強者になりたまえ。植物が日光のほうへ向くと同じに、弱者の魂はことごとく君たちのほうへ向くだろう……。」

しかし、政治上の議論に時間を空費する隙《ひま》はないと抗弁しながらも、彼はその外見ほど政治に無頓着《むとんじゃく》ではなかった。彼は芸術家として社会の不安を苦しんでいた。熱情が一時欠乏するおりには、自分の周囲を見回して、だれのために自分は書いてるのかとみずから疑うことがあった。すると彼は、現代の芸術の悲しむべき顧客を、かの疲れてる優秀者や享楽的な有産者らを、眼に浮かべた。そして考えた。

「ああいう人々のために働いてなんの利益があろう?」

もちろん彼らのうちには、教養があり、人の技能に敏感であって、精練された感情の新しさやあるいは古風さ――(二つとも同じことである)――を味わうことさえもできるような、すぐれた精神の人々が欠けてはいなかった。しかし彼らは感情が鈍っていて、あまりに知的であまりに生気に乏しかったので、芸術の現実性を信ずることができなかった。彼らは遊戯にしか――音響の遊戯もしくは観念の遊戯にしか、興味を覚えなかった。大部分の人々は他の世間的な興味に気をひかれており、「必要」でもない雑多な仕事に心を分かつのに慣れていた。芸術の表皮の下まで見通してその隠れたる心臓を感ずることは、彼らにはほとんど不可能だった。彼らにとっては、芸術は肉と血とでできてるものではなかった。それは単に文学だった。彼らの批評家らは、彼らが享楽主義から脱する力のないことを、理論に――もとより頑迷《がんめい》な理論に、仕立て上げていた。たまたま幾人かの人が、芸術の力強い声に共鳴するほど鋭敏であることがあっても、その人々にはそれを堪えるだけの力がなくて、実生活にたいしては調子の狂った者となるのだった。いずれにしても、神経病者か中風患者かばかりだった。こういう病院の中に、芸術はいったい何をしにやって来たのか?――それでも近代の社会では、芸術はそれらの不具廃疾者なしには済ませられなかった。なぜなら、彼らは金銭や新聞雑誌をもっていたから。ただ彼らばかりが、芸術家に生活の方法を安全ならしめてやることができるのだった。それゆえつぎの屈辱に甘んじなければならなかった。すなわち、内心のおののきを盛りこんだ芸術を、内生活の秘奥を託した音楽を、娯楽用として――あるいはむしろ、退屈払いもしくは新しい退屈事として――社交的夜会に、軽薄才士や疲れきった知識者などの公衆に、堤供しなければならなかった。

クリストフは真の聴衆を求めていた。実生活の情緒と同じように芸術の情緒に信頼し、純潔な魂でそれを感ずる聴衆を、求めていた。そして彼は、約束されたる新しい世界――民衆に、それとなく心ひかされた。彼に深い生活を啓示してくれたり、あるいは、彼に音楽の神聖なパンを分かってくれた、幼年時代の思い出が、ゴットフリートや卑賤《ひせん》な人々の思い出が、いつしか彼をして、自分の真の友人らは民衆の方面にあると信ぜしめた。純朴《じゅんぼく》な他の多くの青年と同様に彼も、なんと定義していいかわからないような、通俗芸術だの民衆の音楽会や芝居などという大計画を、考えめぐらしていた。彼は芸術革新の可能を革命によって得らるるものと期待していて、自分にとってはそれが社会運動の唯一の興味であると主張していた。しかし実は、身代わりの口実をもち出してるのだった。彼はあまりに生き生きしていたので、当時もっとも生き上がってた実行運動の光景にひかされ吸いつけられたのだった。

その光景のうちでもっとも彼の興味をひくことの少なかったものは、有産階級の理論家どもであった。それらの樹木が実《みの》らす果実はたいてい干乾《ひから》びていた。生命の液汁はことごとく観念となって凝結していた。クリストフはそれらの観念の間に見分けがつかなかった。観念が体系的に凍りついてしまうときには、もう自分の観念にたいしてさえ、愛好を覚えなかった。彼はおとなしい軽蔑《けいべつ》の念をもって、力の理論家たちにも弱さの理論家たちにも共に加わらなかった。あらゆる芝居の中において、もっとも損な役目は理屈家のそれである。観客は理屈家よりも、同情をひく人物をばかりでなく敵《かたき》役の人物をさえ好むものである。この点においてはクリストフも観客の一人だった。社会問題の理屈家らは、彼には嫌味《いやみ》なものに思われた。しかし彼は他人を観察して面白がっていた。信じてる人々や信じたがってる人々、だまされてる人々やだまされたがってる人々、なおまた、肉食獣のような仕事をしてるりっぱな海賊ども、毛を刈らるるためにできてる羊ども、などを観察して面白がっていた。そして大男のカネーのような、やや滑稽《こっけい》な善良な者たちにたいしては、彼は寛大な同情心をもっていた。彼らの凡庸さを、彼はオリヴィエほど不快には思わなかった。やさしい冷笑的な興味で彼らの皆をながめていた。彼らが演じてる芝居から自分は離れてると思っていた。そしてしだいにそれへ巻き込まれることには気づかなかった。風が吹き過ぎるのを見てる傍観者にすぎないとみずから考えていた。がすでに風は彼の身に触れて、塵埃《じんあい》の渦巻《うずまき》中に彼を引込みつつあった。

社会劇は二重になっていた。知識階級の人々が演じてるのは劇中の劇だった。民衆はそれにほとんど耳を貸していなかった。民衆自身の劇こそほんとうの劇だった。しかしその筋をたどるのは容易でなかった。民衆自身もよく理解していなかった。あまりに意外なことばかりが多く含まれていた。

それは動作よりも言葉のほうが多くないからではなかった。中流人にしろ下層民にしろすべてフランス人は、パンにおいて大食であると同じく言葉においても大食である。しかし皆同じパンを食べてはしない。微細な味覚にたいしては贅沢《ぜいたく》な言葉があり、飢えたる口にたいしてはいっそう養分に富んだ言葉がある。たといその各語がみな同じだとしても、同じ方法で捏《こ》ね上げられたものではない。味と香《かお》りとが、意味がそれぞれ異なっている。

オリヴィエは、初めて民衆の会合に臨んでそのパンを味わったときには、それを食べる気になれなかった。その断片が喉《のど》につかえた。思想の平板さ、表現の無色粗野な重苦しさ、曖昧《あいまい》な概説、幼稚な論理、連絡もない抽象と事実とがへたに捏ね交ぜられてるその凝汁《マイヨネーズ》、などに彼は胸がむかついた。言語の不潔さも、俗語の活気で償われてはいなかった。それは新聞紙の用語であり、有産階級の修辞法の古着屋から拾い出して来られた、艶《つや》の失せた襤褸《ぼろ》であった。オリヴィエはことに簡素でないことに驚かされた。文学上の簡素は自然的なものではなくて、習得されたものであり、優秀者が骨折ってかち得たものであることを、彼は忘れていたのである。都会の民衆は簡素ではあり得ない。彼らはいつも好んで技巧に過ぎた表現を求める。オリヴィエはそういう誇大な文句が聴衆に与え得る効果を理解できなかった。彼はその鍵《かぎ》をもっていなかった。人は他民族の言語を外国語と名づけているが、同じ民族のうちにも、社会的境遇とほとんど同数の言語がある。各語が数世紀にわたる経験の声をもち得るのは、狭い範囲内の優秀者にたいしてばかりである。他の人々にとっては、彼ら自身の経験と彼らの集団の経験とをしか各語は表わしていない。優秀者のために使用され優秀者から見捨てられた語のあるものは、あたかも空家《あきや》のようなものであって、優秀者が立ち去ったあとには、新しい精力が住んでいる。その住み主を知らんと欲するならば、その家の中にはいってゆかなければいけない。

クリストフは中にはいって行ったのだった。

彼は国営鉄道の雇員である一隣人の仲介で、労働者らと交際し初めた。その男は四十五歳で、背が低く、年齢よりも老《ふ》けていて、気の毒なほど頭の頂が禿《は》げ、眼が落ちくぼみ、頬《ほお》がこけ、太い反《そ》り返った鼻が尖《と》がり、知恵のありそうな口つきをし、耳朶《みみたぶ》のこわれた無格好な耳をしていて、まったく衰頽《すいたい》した顔だちだった。アルシード・ゴーティエという名前だった。下層民ではなくて、中辺の中流階級に属していた。そのりっぱな家庭は、この一人息子《むすこ》の教育にわずかな財産をことごとく費やしてしまったが、財源がないのでその教育をやり遂げさせることもできなかった。で彼はごく若くて国家のある役所にはいった。そういう地位は、貧しい中流人には安全な港のように思われるのであるが、実は死――生きながらの死に等しいのである。彼は一度そこへはいると、もう出ることができなかった。彼はあるきれいな女工と恋愛結婚をするの過失――(近代の社会ではそれも一つの過失である)――を犯してしまった。女工の根深い野卑な気質は間もなく露骨になってきた。彼女は子供を三人生んだ。彼はその大勢を養ってゆかなければならなかった。彼は知力もあり全力をつくして自分の教育を完成しようと希《ねが》っていたが、いつも貧困のために身動きがならなかった。自分のうちに潜在している力を感じながら、その力が生活難のために窒息させられていた。彼はそれに諦《あきら》めをつけることができなかった。彼はけっして一人でいたことがなかった。会計のほうだったので、野卑|饒舌《じょうぜつ》な他の同僚と共通の室で、機械的な仕事に日々を送っていた。同僚らはくだらない話にばかりふけり、上役の悪口を言いながら自分らの生活のつまらなさの腹癒《い》せをし、彼が精神的な野心をもってるというので冷笑していた。彼はその精神的野心を一同に隠し了《おお》せるほど賢くなかったのである。それから彼は家に帰ると、住居は無趣味で悪臭がしており、妻は騒々しい平凡な女で、彼にたいして少しも理解がなく、彼は瞞着《まんちゃく》者かもしくは狂人だと見なしていた。子供たちは彼には少しも似ないで、母親に似ていた。それらのことはみな正しいことだったか。正しいことだったのか? 多くの違算や苦しみ、絶えざる困窮、朝から晩まで彼をとらえて放さぬ職務、一時間の黙想をも、一時間の沈黙をも、けっして見出し得ないあわただしさ、などのために彼は、体力消耗と神経衰弱的興奮との状態に陥ってしまった。万事を忘れつくすために彼は、近来酒の力をかりるようになったが、そのためにすっかり破滅されてしまった。――クリストフは彼の運命の悲劇に心打たれた。不完全な性格で、十分の教養と芸術的趣味とをそなえてはいなかったが、りっぱな仕事をなすようにできていて、しかも不運のために押しつぶされてしまったのである。ゴーティエはすぐにクリストフへすがりついてきた。おぼれかかった弱い者が水練家の腕に手を触れて、それにすがりつくのと同じだった。彼はクリストフにたいして、同感と羨望《せんぼう》との交じり合った気持をいだいていた。彼はクリストフを民衆の会合へ案内してゆき、革命派の首領らに会わした。しかし彼がその一流に加わってるのは、ただ社会にたいする怨恨《えんこん》からであった。なぜなら、彼はなりそこねた貴族だったから。彼は民衆に立ち交じって苦々しい苦しみを覚えていた。

クリストフはゴーティエよりもはるかに平民的だったので――強《し》いて平民的たる必要がなかっただけになおさら平民的だったので――それらの会合が面白かった。演説をきくのが楽しみだった。彼はオリヴィエのような嫌悪《けんお》の情を覚えなかった。彼は言語の滑稽《こっけい》さをあまり感じなかった。彼にとってはどんな種類の饒舌《じょうぜつ》家もみな同じだった。彼は一般に雄弁を軽蔑《けいべつ》するふうをしていた。その美辞麗句をよく理解しようなどとは骨折らずに、話してる人と聴《き》いてる人々とを通してその音楽を感じた。演説者の力は聴衆のうちの共鳴によって百倍加されていた。初めクリストフは演説者にしか注意を払わなかった。そして演説者のある者らと近づきになりたいとの好奇心を覚えた。

群集にもっとも多くの影響を及ぼしていたものは、カジミール・ジューシエという男だった。色の黒い蒼《あお》ざめた背の低い男で、三十から三十五までの間の年配で、モンゴリア人種めいた顔つき、痩《や》せて不幸に苦しんでるらしい様子、激烈でかつ冷たい眼、薄い髪、先を細くとがらした髭《ひげ》をもっていた。彼の力は、貧弱であわただしくて言葉と一致してることがめったにないその身振りよりも、また、大袈裟《おおげさ》な呼吸音の交じってる嗄《しわが》れた※[#「口+芻」、42-13]音的なその言葉よりも、多くは彼の人柄そのものから来たものであり、その人柄から発する確信の激しさから来たものだった。彼は人が自分と異なった考えをもつのを許し得ないらしかった。そして、彼が考えてることはまた聴衆らが考えたがってることだったので、両者は容易に理解し合った。彼は聴衆に向かって、彼らが期待してる事柄を三度も四度も十度もくり返した。憤激した執拗《しつよう》さで同じ一つの釘《くぎ》の上を打ちたたいて倦《あ》きなかった。そして全聴衆も彼の例に引き込まれて、その釘が肉の中に没し込むまでたたきにたたいた。――そういう彼自身の威圧力に加うるに、過去の経歴が起こさせる信頼や、たびたびの政治犯的処刑から来る威力があった。彼は抑圧すべからざる精力を表わしていた。しかし物をよく見ることのできる人には、彼の奥底に、積もり重なってる大きな疲労や、多くの努力のあとの嫌悪《けんお》の念や、自分の運命にたいする憤懣《ふんまん》などを、見分けることができるのだった。毎日生活力の収入以上を費やしてる人々、彼はその一人であった。幼年時代から彼は労働と貧困とに消磨《しょうま》されてきた。彼はあらゆる職業をやった、ガラス職人、鉛職人、印刷職人など。健康は害された。結核に犯された。そのため自分の主旨や自分自身にたいして、苦々しい落胆や無言の絶望などに駆られた。または非常に興奮させられた。彼のうちには思慮深い過激さと病的な過激さとがいっしょになっており、政策と激昂《げっこう》とがいっしょになっていた。彼はどうにか人並みにみずから自分を教育し上げていた。科学や社会学や自分の種々の職業について、ある種の事柄をきわめてよく知っていた。その他の多くのことはあまり知らなかった。しかし知ってる事柄についても知らない事柄についても、等しく確信をいだいていた。種々の空想的理想、正しい観念、無知な考え、実際的精神、偏見、経験、有産階級にたいする猜疑《さいぎ》的な憎悪、などをもっていた。さりとてクリストフを歓迎しないではなかった。知名の芸術家から交際を求められてるのを見て、彼の自尊心は喜ばせられた。彼は首領的な人物であって、労働者らにたいしてはなんとしても圧倒的にならざるを得なかった。完全な平等を真心から欲してはいたけれど、自分より目下の人々にたいするときよりも、目上の人々にたいするときのほうが、いっそう容易にそれを実現していた。

クリストフは労働運動の他の首領らにも出会った。首領らの間には大なる同感は流れていなかった。共同の闘争は、実行運動の合一を――ようやくにして――きたさしめてはいたものの、心の合一をなかなかきたさしめてはいなかった。階級の区別などはまったく外見的な一時の現実にすぎないことが、よく見てとられた。古来からの種々の敵対は、ただ一時延期されて隠されてるのみであって、どれもみな存続していた。そこには北方人と南方人とがいて、たがいに根深い蔑視《べっし》をいだき合っていた。各職業はそれぞれ他の給金を嫉《ねた》み合っていて、自分こそ他よりもすぐれてるものであるという露《あら》わな感情で見合っていた。しかし大なる差異は、各個人の気質の差異であった――将来も常にそうであろう。狐《きつね》や狼《おおかみ》や角のある家畜、鋭い歯牙《しが》をもった動物や非凡な胃袋をもった動物、食うためにできてる動物や食われるためにできてる動物、それらが、偶然の階級と共同の利益とでいっしょに集まった群れの中で、通りすがりにたがいに嗅《か》ぎ合っていた。そしてたがいに相手を見分けていた。そして全身の毛を逆立てていた。

クリストフはときどき、ある小さな料理兼牛乳店で食事をした。ゴーティエの昔の同僚で、鉄道の役員をしていたが、同盟罷業事件のために免職させられた、シモンという男の経営してる店だった。そこには産業革命主義者らがよくやって来た。五、六人づれで奥の室に陣取った。その室は狭い薄暗い中庭に面していて、中庭からは、籠《かご》にはいった二羽のカナリヤが光に向かってたえず狂うがように鳴きつづけていた。ジューシエも別嬪《べっぴん》のベルトという情婦をつれてやって来た。ベルトは強健な仇《あだ》っぽい娘で、蒼白《あおじろ》い顔色をし、紅色の帽子をかぶり、ぼんやりしたにこやかな眼つきをしていた。いつも一人の美少年を後ろに従えていた。器械職工のレオポール・グライヨーという若者で、美貌《びぼう》自慢で利口で生意気な奴《やつ》だった。彼は仲間じゅうでの耽美《たんび》家だった。無政府主義者だと自称し、有産階級にたいしてもっとも激烈な者の一人だと自称しながら、もっともいけない中流人の魂をそなえていた。数年来彼は毎朝、くだらない文学新聞の淫猥《いんわい》な頽廃《たいはい》的な小説を耽読《たんどく》していた。そのために頭が変梃《へんてこ》になっていた。快楽の想像における頭脳の精緻《せいち》さは、彼のうちで、肉体的高雅さの欠乏や、清潔にたいする無頓着《むとんじゃく》や、生活の比較的粗野なこと、などとうまく和合していた。彼は混合アルコール酒の小杯に趣味を覚えていた――贅沢《ぜいたく》な知的アルコール、不健全な富者の不健全な刺激物に。そして彼は、皮膚のうちにその享楽を有し得ないので、頭脳の中にそれを移し植えていた。そういうことをすると人は、口が回らなくなり足がきかなくなる。しかし富者と同等になれる。そして富者を憎む。

クリストフはその若者に我慢できなかった。がセバスティアン・コカールにたいしてはもっと同情がもてた。コカールは電気職工で、ジューシエとともにもっとも聴衆から謹聴される演説者だった。彼は理論をくどくどと述べたてはしなかった。いつも話がどこへ落ちてゆくかをみずから知らなかった。しかしただまっすぐに進んでいった。まったくフランス人式だった。丈夫な快男子で、四十歳ばかりになっていて、色艶《つや》のいい大きな顔、丸い頭、樺《かば》色の髪、大河のような髯《ひげ》、牡牛《おうし》のような首筋と声とをもっていた。ジューシエと同じくすぐれた労働者だったが、しかし笑い好きで酒好きだった。虚弱なジューシエはその無遠慮な健康を、いつも羨望《せんぼう》の眼でながめていた。そして二人は友人ではあったが、ひそかな敵意が起こりかけていた。

牛乳店のお上さんのオーレリーは、四十五歳の親切な女で、昔は美しかったに違いないし、窶《やつ》れた今でもまだ美しかった。手に編み物をもって彼らのそばにすわり、彼らが口をきいてる間、唇《くちびる》を少し動かしながら親しい微笑を浮かべて、その話に耳を傾けていた。時には話に口を出し、仕事をしながら頭を動かして、自分の言葉の調子をとっていた。彼女にはもう結婚してる一人の娘と、七歳から十歳ばかりの二人の子供――娘と息子《むすこ》――とがあった。この二人は汚《よご》れたテーブルの片隅《かたすみ》で学校の宿題をしながら、舌を出したり、または、自分たちにまったく無関係なその会話の断片を、小耳にはさんだりしていた。

オリヴィエは二、三度、クリストフについて行ってみた。しかしそれらの人々の間にはいると、楽な気持を感じなかった。それらの労働者らが、工場の厳格な時間や執拗《しつよう》な汽笛を鳴らす製作所の呼び出しなどに、身を縛られていない場合に、あるいは仕事のあと、あるいは仕事と仕事との間、あるいはぶらついたり、あるいは業を休んだりして、どんなに多くの時間を空費してるかは、人の想像にも及ばないほどだった。クリストフも、精神的に一つの製作を終えて他の新しい製作が生ずるのを待つという、無為閑散な自由の時期にあったから、彼らと同じく少しも気があせっていなかった。彼は喜んでテーブルに両|肱《ひじ》をついて、煙草をふかしたり酒を飲んだり雑談をしたりした。しかしオリヴィエは、精神の規律や仕事の几帳面《きちょうめん》さや細心に倹約された時間などという伝統的な習慣のために、中流人的な本能のために、不快の念を覚えさせられた。そんなに多くの時間を空費したくなかった。そのうえ彼は雑談をすることも酒を飲むこともできなかった。それからまた、肉体上の窮屈さ、異なった人間の身体をたがいに引き離すひそかな反感、魂の交流に対抗する官能の敵対、心に反発する肉体、などがあった。オリヴィエはクリストフと二人きりのときには、民衆と親密にすべき義務を、感動しながらクリストフへ話すのであった。しかし民衆の面前に出ると、それを少しも実行できなかった。彼の観念をあざけってるクリストフが、往来で出会う労働者のだれとでも訳なく親密になれるに反し、オリヴィエのほうは、それらの人々と隔たってる自分自身を感じてほんとうに苦しんだ。彼は彼らと同様になろうとつとめ、彼らと同様に考えようとつとめ、彼らと同様に口をきこうとつとめた。しかしそれができなかった。彼の声は鈍くて曇って、彼らの声のようには響かなかった。彼らの表現のあるものを真似《まね》ようとすると、その言葉が喉《のど》から出なかったり、変に調子はずれになったりした。彼は自分自身を観察し、自分を困らし、また他の人々を困らした。そしてそれをみずからよく知っていた。自分は彼らにとって一つの他国人であり怪しい人間であること、だれも自分に同感をもっていないということ、自分が立ち去ると皆はほっと息をつくこと、などを彼は知っていた。きびしい冷たい眼つきを、貧困のためにいらだたせられてる労働者らが中流人に注ぐあの敵意ある眼つきを、彼は通りがかりにとらえることがあった。おそらくクリストフにもそういう眼つきは向けられたであろう。しかしクリストフはそれを少しも気づかなかった。

仲間のうちで、オリヴィエと交わる気持をもってるのは、オーレリーの子供たちばかりだった。この子供たちは確かに、中流人を嫌悪《けんお》してはいなかった。小さな男の子のほうは、中流人の思想に惑わされていた。その思想を好むくらいに怜悧《れいり》だったし、その思想を理解するほど怜悧ではなかった。娘のほうはごくきれいな子で、一度オリヴィエからアルノー夫人の家に連れて行かれたことがあって、奢侈《しゃし》に眼がくらんでいた。美しい肱掛椅子《ひじかけいす》にすわったり、美しい衣服にさわったりすると、口には出さないが非常な喜びを感じた。平民階級からのがれ出て中流階級の安楽の天国へはいりたいとあこがれてる、賤《いや》しい小娘の本能をそなえていた。オリヴィエはそういう気質を養い育ててやることに、少しも興味を覚えなかった。そして自分らの階級にたいするその無邪気な敬意は、他の連中のひそかな反感から彼を慰めはしなかった。彼は彼らの悪意を苦しんでいた。彼は彼らを理解したいとの熱烈な願望をもっていた。そして実際、彼は彼らを理解していた。おそらくあまりによく理解しあまりによく観察していた。それで彼らは腹をたてていた。彼は不謹慎な好奇心でやってるのではなかったが、人の魂を解剖する習慣でやってるのだった。

彼はやがて、ジューシエの生活の人知れぬ悲劇を見てとった。彼を破壊してる病苦と彼の情婦の残酷な遊戯とを。情婦は彼を愛していたし、彼を誇りとしていた。しかし彼女はあまりに生気に富んでいた。彼女が自分から逃げ出すかもしれないことを彼は知っていて、嫉妬《しっと》に身を焦がしていた。彼女はそれを面白がっていた。彼女は男どもをからかい、しきりに秋波を送ったり、卑猥《ひわい》な空気で皆を包み込んだりしていた。手におえない蓮葉《はすっぱ》女だった。おそらくグライヨーと通じて彼を裏切ってるかもしれなかった。おそらく彼にそう信じさせるのを愉快がってるのかもしれなかった。がいずれにしても、それが今日のことでないとすれば、明日のことであったろう。彼女がだれでも気に入った男を愛するのを、ジューシエはあえて禁じ得なかった。彼は男にたいすると同様に女にたいしても、自由たるの権利を公言したではないか。彼女は彼からののしられたある日、狡猾《こうかつ》な傲慢《ごうまん》さでそのことを彼に思い出さした。彼のうちで、自由な理論と激しい本能との間に、苦しい争闘が行なわれた。彼は心ではやはり、専制的な嫉妬深い昔の人間だった。が理性では、未来の人間であり、理想郷の人間だった。彼女のほうは、昨日と明日との女であり、いつでもの女だった。――オリヴィエは、その隠れたる闘争をながめ、その闘争の獰猛《どうもう》さを自身の経験で知っていたので、ジューシエの弱さを見てとりながら、深い憐《あわ》れみの情を起こした。ジューシエはオリヴィエから心中を読みとられてることを察知していた。そしてオリヴィエに感謝するどころではなかった。

他にも一人の者が、この愛と憎しみとの競技を寛大な眼で見守っていた。それはお上さんのオーレリーだった。彼女は様子には示さないですべてのことを見てとっていた。彼女は世の中を知っていた。健全な落ち着いた几帳面《きちょうめん》なりっぱな女ではあったが、若いころはかなり自由な生活をしてきたのだった。彼女は花売り娘だった。中流人を情夫にもったこともあるし、また他にいろんな情夫をもった。それからある労働者と結婚した。りっぱな家庭の母となった。が彼女は人の心のさまざまな狂愚を理解していた。ジューシエの嫉妬《しっと》をも嬉戯《きぎ》を欲する「青春」をも等しく理解していた。少しばかりのやさしい言葉で、その二つを和解させようとつとめていた。

――人はたがいに折れ合わなければいけない。そんなつまらないことで、悪い血を湧《わ》きたたせるには及ばない……。

が彼女は、自分の言葉がなんの役にもたたないことを別に不思議ともしなかった。

――役にたったためしはない。人はいつも自分で自分を苦しめずにはいられない……。

彼女のうちには、いかなる不幸もすべり落ちてしまうような、凡俗なみごとな呑気《のんき》さがあった。彼女も不幸な目に会ったことがある。三か月前に、愛していた十五歳の男の子が死んだ……。大きな悲しみだった……。しかし今では、彼女はまた活発に快活になっていた。彼女はこう言っていた。

――そんなことをいつも考えていたら、生きてることができないだろう。

そして彼女はもうそのことを考えていなかった。それは利己主義ではなかった。彼女にはそうよりほかにできなかったのである。彼女の生活力はあまりに強かった。彼女は現在のことに没頭していた。過去のことにぐずぐず引っかかってることができなかった。今あるがままのことに順応していた。どういうことになってもそれに順応するだろう。もし革命が起こって表と裏と引っくり返っても、彼女はやはりつっ立ってることができるだろうし、なすべきことをなすだろうし、どこへ置かれても平然としてるだろう。本来彼女は、革命にたいして程よい信じ方しかしてはいなかった。信仰については、どんなことにもほとんどそれをもたなかった。と言ってもとより、思い惑ったときには占いをしてもらうこともあったし、死人に出会うとかならず十字を切った。彼女はごく自由で寛容であって、パリー平民の懐疑心をもっていた。あたかも呼吸するように軽々と疑うあの健全な懐疑心をもっていた。革命者の妻ではあったが、亭主《ていしゅ》とその一派の――またはあらゆる他の党派の――観念にたいして、青春の――また成年の――愚昧《ぐまい》な行為にたいするがように、母性的な皮肉を示していた。重大なことにも心を動かしはしなかった。けれど何事にも興味をもっていた。そして幸運にも不運にも驚きはしなかった。要するに彼女は楽天家だった。

――くよくよするものではない……。丈夫に暮らしてさえおれば、いつでも万事うまくゆくものだ……。

この女はクリストフと気が合うに相違なかった。二人は自分たちが同種の人間だと見てとるためには、多くの言葉を要しなかった。他の者たちが論じたり叫んだりしてる間に、二人はときどき機嫌《きげん》のよい微笑をかわした。けれどもたいていは、クリストフがそれらの議論に引き込まれて、すぐに人一倍の熱情で論じ出すのを、彼女は一人笑いながらながめていた。

クリストフはオリヴィエの孤立と困惑とを眼に止めていなかった。彼は人々の胸底に起こってる事柄を読みとろうとはつとめなかった。ただ彼は彼らといっしょに飲食し、笑ったり怒ったりした。そして彼らのほうでは、彼といっしょに激しく論議はしても、彼に不信の念をいだいてはしなかった。彼は思ったとおりのぶしつけな口をきいていた。そして根本においては、彼らの味方であるか敵であるかは彼自身にもよくわかっていなかったろう。彼はそれをみずから考えたことがなかった。もちろん、いずれかの選択を強《し》いられたら、彼は社会主義に反対し、国家――役人を、機械人をこしらえ出す奇怪な実体たる国家――のあらゆる理論に反対して、産業革命主義者となったであろう。彼の理性は同業組合的な集団の力強い努力に賛成を表していた。そういう集団の両刃の斧《おの》は、社会主義的国家の生命なき抽象観念を打ち拉《ひし》ぐとともに、また、生産力なき個人主義、精力を細分する観念、集合の力を個々の微力へ分散する観念――一部はフランス大革命に責任のある近代の大不幸、それをも打ち拉いてるのだった。

しかし天性は理性よりも強いものである。クリストフは、産業組合――弱者の恐るべき同盟――に接触すると、心中の強健な個人主義が猛然と頭をもたげてきた。戦いに進み行くためにはいっしょに鎖でつながれる必要をもってるそれらの人々を、彼は軽蔑《けいべつ》せざるを得なかった。彼らがその法則に服従するということを許し得ても、その法則は自分には適用してもらいたくないと宣言したかった。そのうえ、圧迫された弱者らは同情さるべきであるとしても、彼らが圧迫者となる場合には全然そうでなくなるのだった。クリストフは先ごろ、孤立した善良な人々に向かって「結合せよ!」と叫んでいたけれど、初めて善良な人々の結合の中にはいると、不快な感じを覚えさせられた。その結合の中には、それほど善良でもないくせに、善良な人々のもってる権利や力を身にになって、しかもそれを濫用せんとしてる者らが、いっしょに交じってるのだった。もっともよき人々、クリストフが愛してる人々、彼が家の中で各階で出会った友人らは、それらの戦闘組合を少しも利用してはいなかった。彼らはあまりに心が精緻《せいち》でありあまりに内気だったので、それらの組合に不快を覚えさせられていた。彼らはだれよりも第一に、それらの組合から押しつぶさるべき運命をもっていた。彼らは労働運動にたいしては、オリヴィエと同じ地位に立ってるのだった。オリヴィエの同情は団結してる労働者らのほうへ向いた。しかし彼は自由を崇拝する精神に育てられていた。ところが、自由は革命者らがもっとも意に介しない事柄だった。もとより、今日だれか自由を懸念してる者があろうか。それはただ世の中にたいして影響のない一群の優秀者らのみである。自由な今|暗澹《あんたん》たる時を閲《けみ》している。ローマ法王らは理性の光を禁じている。パリーの法王らは天の光を消している。(議会のある雄弁家の滑稽な演説にたいする諷刺。)そしてパトー氏は街路の光を消している。至る所で帝国主義が勝利を得ている。ローマ教会の神政的帝国主義、利益本位の不思議な諸王国の軍事的帝国主義、資本主義的な諸共和国の官僚的帝国主義、多くの革命委員会の独裁的帝国主義。憐《あわ》れなる自由よ、汝《なんじ》はこの世のものではないのだ!……革命主義者らが宜伝し実行してる権力の濫用は、クリストフとオリヴィエとに反抗心を起こさした。共通の主旨のために苦しむことを拒む黄色労働者らにたいしても、彼らは尊敬がもてなかった。そして暴力をもって共通の主旨を強いらるるのはたまらないことだと思った。――それでも決心をきめなければならない。実際のところ、その選択は現在では、一つの帝国主義と自由との間に存するのではなくて、一つの帝国主義と他の一つの帝国主義との間に存するのである。オリヴィエは言った。

「両方とも僕は取らない。僕は圧迫されてる人々の味方だ。」

クリストフも同じく圧迫者らの横暴を憎んでいた。しかし彼は暴力の澪《みお》の中に巻き込まれ、反抗した労働軍のあとにつづいていた。

彼はそれをみずからほとんど気づかなかった。彼は食卓の仲間らに向かって、自分は彼らといっしょではないと宣言していた。

「君たちにとって問題が物質的利害ばかりである間は、」と彼は言った、「君たちは僕の同感を得ないだろう。しかし君たちが一つの信念に向かって進み出すときには、僕は君たちの味方になるだろう。そうでなくて、ただ口腹の間だけでは、僕になんのなすべきことがあるものか。僕は芸術家だ。芸術を擁護するの義務をもっている。芸術をある一派にだけ奉仕さしてはいけないのだ。僕は知っている、近ごろ野心ある芸術家らが、不健全な評判を博そうと思って、一つの悪例を残した。しかし、そういうふうにして彼らが弁護してる主旨に、実際彼らが多く役だったろうとは、僕には思えない。しかも彼らは芸術に裏切ったのだ。知力の光を救うこと、それが僕たち芸術家の役目だ。君たちの盲目的な闘争とそれとを混同してはいけないのだ。もし僕たちがその光を消えるに任しといたならば、だれがそれを保持してくれるだろうか。君たちも戦いのあとに光が少しも衰えていないのを見出したら、きわめて喜ばしいだろう。船の甲板上で戦ってる者がある一方には、機関の火を維持することにかかってる労働者が常にいなければいけない。すべてを理解して何物をも憎まないことだ。芸術家というものは、嵐《あらし》の間にも常に北を指してる羅針盤《らしんばん》だ……。」

彼らは彼を飾言家だとし、羅針盤についてなら彼は自分の羅針盤を失ってるのだと言った。そして彼に親しい軽蔑《けいべつ》を示してうれしがった。彼らに言わすれば芸術家なるものは、もっとも少なくそしてもっとも愉快に働こうとくふうしてる狡猾《こうかつ》児にすぎなかった。

彼はそれにたいして、自分は彼らと同様に働いており、彼ら以上に働いており、彼らほど仕事を恐れてはいないと答えた。怠業やいい加減の仕事や主義にまでもち上げられた怠惰などこそ、もっとも自分の嫌悪《けんお》してるものであると答えた。

「それらの憐《あわ》れむべき連中はみな、」と彼は言った、「自分の大事な皮膚のことをびくびくしてるのだ……。ああ僕は、十歳ほどのときからたえず働いている。が君たちは、君たちは仕事を好まない。根は中流人なのだ。……君たちにただ古い世界を破壊することだけでもできたら! しかし君たちにはそれもできない。それを望みもしない。いや望みもしないのだ。君たちがいくら喚《わめ》いても、脅かしても、すべてを絶滅せんとする者の真似《まね》をしても、無駄《むだ》なことだ。君たちには一つの考えしかない。成り上がって、中流者流の温かい床の中に寝ることだ。ただわずかに数百人の土工たちだけが、なぜか自分でも知らないで――楽しみのために――苦しみのために、古来の苦しみのために――常に自分の皮膚を破りあるいは他人の皮膚を破るの覚悟でいるけれど、その他の者は皆、機会さえあればいつでも陣営を脱して中流人の仲間入りをしようとばかり考えている。彼らは社会主義者になり、新聞記者になり、演説者になり、文士になり、代議士になり、大臣にもなる……。ばかばかしい、そんな奴にたいして怒鳴るのはよせよ。なんの甲斐《かい》もありゃしない。其奴《そいつ》を反逆者だと君たちは言うのか。……まあそれもいいさ、がこんどはだれの番だ? 君たちもみんなそうなってしまうだろう。君たちのうち一人としてその誘惑に反抗できる者はいない。どうして反抗できるものか。君たちのうち一人として不滅の魂を信じてる者はいない。君たちはただ口腹にすぎないと僕は断言する。物をつめ込もうとばかり考えてる空《すき》っ腹ばかりだ。」

そうなると彼らは腹をたてて、皆一度に口をききだした。そしてクリストフは議論しながら、自分の熱情に引きずられて、一同よりももっと激しい革命家となることがあった。彼はいくらそうなるまいとつとめても駄目だった。彼の知力の高慢、精神の喜びのための純粋に審美的な一世界にたいする楽しい想念は、一つの不正の前に出ると地下に潜んでしまった。審美学が何になるか。十人のうち八人までが、欠乏困窮のうちに、肉体上や精神上の悲惨のうちに生きている、そういう世界が何になるか。しっかりせよ! そういうものをあえて主張するのは、破廉恥なる特権者にすぎないのだ。クリストフのごとき芸術家は、その良心においては、労働者の味方たらざるを得なかったのである。社会的境遇の不正や、財産の憎むべき不平等などを、精神的労働者以上に苦しむ者が世にあるか。芸術家が餓死するかあるいは百万長者になるかは、ただ流行の気まぐれや流行に乗ずる人々の気まぐれによるのみである。優秀者を滅ぶるに任したりあるいは途轍もない報酬を与えたりする社会こそ、実に奇怪なものと言うべきである。一度破壊する必要がある。各人は、働こうと働くまいと、日々のパンにたいする権利はもっている、いかなる仕事もそれぞれ、よい仕事であろうとつまらぬ仕事であろうと、その真価に応じてではなく――(だれが真価を確実に判定し得るものぞ)――それをしてる人間の正当通常な必要に応じて、報いられなければならぬ。社会の名誉となる芸術家や学者や発明家には、なおいっそう社会の名誉となるの時間と方法とを保証してやるだけの十分の礼金を、社会は与えることができるし与えなければいけない。それだけでよいのだ。ジョコンダは金百万に当りはしない。一つの金額と一つの芸術品との間にはなんらの関係もないのだ。芸術品は金額より以上のものでも以下のものでもない。金額以外のものである。その代価を払うことが問題ではない。芸術家が生きることが問題である。芸術家に食べるものと平和に働けるものとを与えよ。富は余分なものであり、他人よりの窃盗である。露骨にこう言うべきだ、自分および家族の生活、自分の知力の正則な発達、それらに必要である以上のものを所有してる者はすべて、一の盗人であると。一方に過多の所有があれば、他方に過少の所有がある。フランスの無尽蔵の富、財産の豊富、などのことが話されるのを聞きながら、いかにわれわれは悲しげに微笑したことだろう。われわれ、勤勉な者、労働者、知的階級の者、男や女は、すでに幼年時代から、身を粉にして働きながら餓死しないだけのものを稼ぎ出さんとし、そしてしばしば、われわれの最善な人たちが労苦に斃《たお》れるのを見ているのだ――しかもそのわれわれこそ、国民のうちの生きた力である。しかし彼ら、世界の富をつめこんでる彼らは、われわれの苦痛や苦悶《くもん》について富んでると言うべきだ。だが彼らはそのために少しも心を乱されはしない。彼らはみずから心を安んずべき詭弁《きべん》を十分もち合わしている。所有の神聖なる権利、生存のための健全なる戦い、進歩という高遠な利害、その架空的な怪物、幸福を――他人の幸福を――ささぐるその朦朧《もうろう》たる「よりよきもの」、をもち合わしている。――それにしてもなおつぎのことは否定できない。すなわち、彼らはあまりに多くもっている。生きるためのもの以上をもっている。われわれは十分にもっていない。しかもわれわれは彼ら以上の価値がある。もしも不平等が望ましいというならば、明日はそれが逆のものとならないように気をつけるがいい!

かくして、周囲の熱情の酔いはクリストフへも伝わっていった。そのあとで彼は、自分の発作的な雄弁にみずから驚いた。しかしそれを重大視しはしなかった。その軽い興奮を酒のせいだとして面白がった。ただ酒があまりよくないのを遺憾とした。そして自分のライン産の葡萄《ぶどう》酒を自慢した。彼はやはり革命的観念から離れてるものとみずから思っていた。しかし不思議なことには、クリストフがそれらの観念を論ずるのにしだいに熱情を増してゆくに反して、仲間たちの熱情は、比較的減じてゆくかのような観があった。

彼らはクリストフほど幻影をいだいてはしなかった。もっとも過激な首領らでさえも、有産階級からもっとも恐れられてる人々でさえも、根底は少しもしっかりしていなくて、ひどく中流人的であった。種馬のいななくような笑いをするコカールは、太い声を出したり恐ろしい身振りをしたりしていたが、自分の言ってることを半分ばかりしか信じていなかった。彼は暴力の法螺吹《ほらふき》だった。中流人の卑怯《ひきょう》さを見通していて、実際以上に強がったふうをしながら、中流人を脅かす真似《まね》事をしていた。そしてクリストフにたいしては、笑いながらその事実を承認することを大して拒まなかった。グライヨーは万事を非議し、人がしたがってる万事を非議していた。何もかも画餅《がべい》だとしていた。ジューシエは常に肯定していた。けっして自分が誤りだとしたがらなかった。自分の議論の欠点をよく承知してはいたが、そのためにますます議論を力説するばかりだった。自分の主義の慢《ほこ》りさえ傷つかなければ、主旨の勝利なんかはどうでもよいとするかもしれなかった。しかし彼はよく、頑固《がんこ》な信念の発作から皮肉な悲観の発作へ移ることがあって、その悲観に沈むと、観念の虚偽やあらゆる努力の無益さを苦々しく批判していた。

労働者らの大部分も同様だった。彼らはたちまちのうちに、言論の酩酊《めいてい》から落胆へ落ち込んでいた。彼らは非常に大きな幻影をいだいていた。しかしそれは何にも立脚していない幻影だった。それを彼らは苦心の結果から得たのではなく、また自分自身でこしらえたのでもなかった。下等な寄席《よせ》珈琲店や居酒屋などに楽しみに行くのと同じく、できるだけ努力を払わないで、できあいのままを受け取ったのだった。考えるということについては不治の怠惰な連中で、大して弁解の余地もない怠惰者だった。ただ横にころがって自分の秣草《まぐさ》と夢とを平和に反芻《はんすう》することばかり求めてる、無気力な動物だった。しかもその夢から覚めると、前よりいっそう大きな倦怠《けんたい》と木で作ったような口とのほかは、もう何にも残っていなかった。たえず彼らはだれか一人の首領に熱中していたが、しばらくたつと、その首領を疑って排斥していた。もっとも悲しいことには、彼らのほうが間違ってるのではなかった。首領らのほうが相次いで、富や成功や虚名やの餌《えさ》にひかされていた。ジューシエのような人物は、蚕食してくる結核のために、目近にさし迫ってる死のために、誘惑から免れてはいたけれど、そういう者一人に比べて、いかに多くの他の者が、裏切ったり倦《う》み疲れたりしたことだろう! 彼らは皆、当時のあらゆる党派の為政家らを呑噬《どんぜい》してる災厄の犠牲となっていた。その災厄というのは、女もしくは金による腐敗、女と金と――(この二つの災いは実は一体にすぎないのである)――による腐敗だった。政府党のうちにもまた反対党のうちにも、第一流の才能ある人々がいた。国家の大人物たる素質を有する人々がいた。――(他の時代だったら、彼らはおそらく国家の大人物となっていたろう。)――しかし彼らには信念もなく性格もなかった。享楽の要求と習慣と倦怠とに萎靡《いび》しきっていた。享楽のために彼らは、広大な計画のさなかで取り留めもない行ないをしたり、または突然に、やりかけの仕事や祖国や主旨をも投げ捨てて休息し楽しんでいた。彼らは戦闘において戦死をするくらいには勇敢だった。しかしながら、大袈裟《おおげさ》な空言を弄《ろう》せず、自分の位置で泰然と事務を執りつつ、舵《かじ》の柄《え》を握りしめて、死んでゆくことのできる者は、それらの首領のうちのきわめて少数にすぎなかった。

そういう根深い弱点の意識のために、革命は跛にされていた。労働者らはたがいに非難し合ってその時間を過ごした。彼らの同盟罷業はいつも失敗した。その原因は、首領間のあるいは職業団体間の不断の不一致、改革派と革命派との間の不断の不一致、――威勢のよい大言壮語のもとにある深い臆病《おくびょう》心、――正規の降伏勧告に会えばただちにそれらの反抗者らを軛《くびき》の下に立ちもどらせる、従順な遺伝性、――他人の反抗を利用して、主人のもとに駆けつけ、手柄顔をなし、利益本位の忠義だてを高価に売りつけんとする者どもの、卑怯な利己主義と下劣さ、などであった。なお、群集につきものの無秩序、一般民衆の無政府性は、言うまでもないことだった。彼らはあらゆる革命的性質を帯びた団体的同盟罷業をなしたがっていた。しかし人から革命派だと見なされることを欲しなかった。彼らは銃剣に少しも趣味をもたなかった。卵をこわさないで玉子焼をこしらえ得るものだと思っていた。どうせこわされるものなら、自分の卵より他人の卵のほうを望んでいた。

オリヴィエは打ちながめ観察していた。そして少しも驚きはしなかった。それらの人々は実現せんと主張してるその事業よりもいかに劣ってるかを、彼はただちに見てとっていたのである。しかし彼はまた、彼らを引きずってゆく運命的な力をも見てとっていた。クリストフまでが知らず知らず水の流れに従ってることを、彼は気づいた。流れに運ばれるのを本望としてる彼については、流れのほうで好まなかった。彼は岸に残ったままで、水の流れ行くのをながめていた。

それは強い流れだった。たがいに押し合いぶつかり合い融《と》け合って、湧《わ》き立つ泡《あわ》や衝突する渦巻《うずまき》をこしらえてる、熱情と利害と信念との巨大な塊《かたまり》を、その流れは押し起こしていた。首領らがその先頭に立っていた。彼らはあとから押し進められてたのだから、皆のうちでもっとも自由でなかった。またおそらく皆のうちで、もっとも信じていない連中だった。彼らも以前は信じたことがあった。そして、彼らがあれほど嘲笑《あざわら》った牧師らのように、昔の祈誓の中に信仰の中に閉じこめられて、それを最後まで主張しなければならなくなっていた。彼らのあとにつづいてる群集の大部隊は、兇暴で不確信で浅見《せんけん》だった。その大多数の者は、流れが今はそれらの理想郷へ向かってるからというので偶然に信じてるのだった。一度流れの方向が変わったならば、もう今晩にも信じなくなるかもしれなかった。多くは、行動を求め事変を願ってるために信じていた。ある者らは、常識の欠けた理屈好みの理論に駆られて信じていた。ある者らは、心の温良なために信じていた。抜け目のない者らは、それらの観念を戦いの武器としてしか使用せず、一定の賃金のために、労働時間数減少のために、戦っていた。もっとも欲張りな者らは、自分の悲惨な生活の太々しい復讐《ふくしゅう》を、ひそかに望み企《たくら》んでいた。しかし彼らを運んでいる流れは彼らよりもさらに賢くて、どこへ行くべきかを心得ていた。それが旧世界の堤防にぶつかって一時砕かるべき運命にあっても、あえて意に介するに及ばなかった。社会的な革命は現今では鎮圧されるだろうということを、オリヴィエは予見していた。しかし彼はまた知っていた、革命がその目的を達するのは、勝利によるも失敗によるも同じことであると。なぜならば、圧迫者が被圧迫者の要求を正当と認めるのは、その被圧迫者から恐怖を覚えさせらるるときにおいてのみだからである。かくて、革命者らの不正な暴力もやはり、彼らの主旨の正義と同じく彼らの主旨に役だっていた。暴力と正義とは共に、人類の群れを導く盲目確実な力の筋書きの一部をなしていた……。

主《しゅ》に呼ばわれたる爾《なんじ》ら、爾らのいかなるものなるやを考えみよ。肉よりすれば、爾らのうち多くの賢き者なく、多くの強き者なく、多くの尚《たか》き者あるなし。されど主は、賢き者を惑わしめんがために、この世の愚かなることどもを選みたまえり。強き者を惑わしめんがために、この世の弱きことどもを選みたまえり。今あることどもを廃《すた》れしめんがために、この世の卑しきことどもと、蔑《さげす》まれしことどもと、あるなきことどもとを選みたまえり……。

とは言え、事物を統ぶる主が何物であろうとも――(理性[#「理性」に傍点]であろうともあるいは没理性[#「没理性」に傍点]であろうとも)――また、産業革命主義によって準備されたる社会組織が、将来のために一つの相対的遊歩を建設しているとしても、新世界を開きもしないこの卑俗なる戦いのうちに、幻影と献身との全力を注ぎ込むのは、クリストフや自分にとって労に価することであるとは、オリヴィエは考えなかった。革命にたいする彼の神秘な希望は裏切られた。彼には民衆が他の階級よりより良きものだとは思えなかったし、より真面目《まじめ》だともほとんど思えなかった。ことに民衆も他の階級と大して異なってはいなかった。

利益と泥《どろ》まみれの熱情との激流のさなかにあって、オリヴィエの眼と心とは、あたかも水上の花のように彼方《かなた》此方《こなた》に浮き出してる、独立せる人々の小島のほうへ、ほんとうに信じてる人々の小さな群れのほうへ、ひきつけられるのであった。優秀者は群集の中に交わることを、いかに欲しても駄目である。優秀者は常に優秀者のほうへ行くものである――あらゆる階級とあらゆる党派との優秀者のほうへ――火をもってる人々のほうへ。そして、その火が消えないように監視することこそ、神聖なる義務である。

オリヴィエはすでに選択をしてしまっていた。

彼の家から数軒隔たった所に、街路より少し低い所に、古靴屋《ふるぐつや》の店があった――店と言っても、数枚の板を釘《くぎ》付けにして、ガラスやガラス代わりの紙が張ってあった。街路から三段降りて中にはいるようになっていて、中では背をかがめなければ立っておれなかった。一つの古靴|棚《だな》と二つの腰掛とを並べるだけの場所しかなかった。昔からの古靴屋の例によって、ここの主人も歌を歌ってるのが毎日聞こえた。彼は口笛を吹いたり、古靴の底をたたいたり、俗歌や革命歌を嗄《しわが》れた大声で歌ったり、通りかかる近所の女どもを窓越しに呼びかけたりしていた。翼の折れた一羽の鵲《かささぎ》が、ぴょこぴょこ人道を飛び歩いて、門番小屋のほうから彼のところへやって来た。そして店の入り口の階段のいちばん上に立ち止まって、古靴屋をながめた。古靴屋はちょっと仕事の手を休めて、甲高い声で卑猥《ひわい》なことを言いかけたり、万国労働歌を口笛で吹いてきかしたりした。鵲は嘴《くちばし》をもたげて、真面目《まじめ》くさった様子で聞いていた。そしてときどき、挨拶《あいさつ》でもするように嘴をつき出して水潜りめいた動作をし、そしてまた身体の平均をとるために無器用な羽ばたきをした。それから突然向きをかえ、相手が何か言いつづけてるのをそのままにして、一方の翼と他方の折れ残りの翼とで、腰掛の倚木《よりき》の上に飛び上がり、そこから近所の犬どもをからかった。すると古靴屋はまた靴の甲革《こうかわ》をたたき始めて、相手が逃げていったのも構わずに、途切れた先刻の話を終わりまで語りつづけた。

彼は五十六歳だった。元気な気むずかしい様子、太い眉《まゆ》の下の冷笑的な小さな眼、蓬髪《ほうはつ》の上に卵形にもち上がってる禿《は》げた脳天、毛むくじゃらの耳、ひどく笑うときには井のようにうち開く前歯のぬけた黒い口、靴墨で真黒な太い鋏《はさみ》でよく手いっぱい刈り取っている逆立った汚《きたな》い髯《ひげ》。彼は町内では、フーイエ親父《おやじ》だのフーイエットだのラ・フーイエットお父《とっ》つあんだのという名で知られていた――怒らせるためにはラ・ファイエットと呼ばれた。というのは、この老人は政治上では過激思想にとらわれていた。ごく若いころパリー臨時政府に関係したことがあって、死刑を宣告されたがあとで流罪に処せられたのだった。彼は過去の思い出を自慢にしていて、バダンゲやガリーフェやフートリケなどをいっしょにして恨んでいた。彼は革命者らの会合につとめて出て来て、コカールに惚《ほ》れ込み、コカールがみごとな髯と雷のような声とで予言する復讐《ふくしゅう》観念に魅せられていた。コカールの演説を一つも聞きもらしたことがなく、その言葉を鵜呑《うの》みにし、その諧謔《かいぎゃく》に頤《あご》を打ち開いて打ち笑い、その罵《ののし》りに湯気をたてて憤り、戦闘と約束された天国とに夢中になっていた。翌日になると自分の店で、新聞にのってる演説の梗概《こうがい》を熟読し、自分のためにまた小僧のために高々と読み返した。それをよく味わうために小僧に読まして、一行でも読み落とそうものなら殴《なぐ》りつけた。それで、約束の期限までに品物を渡すことがしばしば遅れた。その代わり仕事は確かなものだった。はく人の足を擦《す》り減らしはしても靴のほうは減らなかった。

老人は自分の家に十三歳の孫をもっていた。佝僂《せむし》で病身でいじけていたが、小僧の役目をしていた。彼の母親は、十七歳のとき家を捨てて、よからぬ労働者と駆け落ちしたのだった。その労働者は無頼漢となり、やがて捕えられて処刑され、それから姿を消してしまった。彼女は子供のエマニュエルと二人きりになり、家の者からは寄せつけられなかったが、エマニュエルを大事に育てた。情夫にたいする愛情と憎しみとを子供のほうへ向けていた。彼女は病的なまでに嫉妬《しっと》深い気荒な女だった。熱烈に子供をかわいがり、手荒に子供をいじめつけ、子供が病気になると気も狂わんばかりに絶望するのだった。機嫌《きげん》が悪いときには、食事どころか一片のパンも与えないで子供を寝かしておいた。手を引いて往来を歩くようなとき、子供が疲れてしまったり、もう前へ進みたがらなくて地面にすわったりしようものなら、足で蹴《け》りつけて引き立てた。彼女の言葉には取り留めがなかった。涙を流してるかと思うとまたすぐに、ヒステリー的な陽気さではしゃいでいた。彼女は死んだ。祖父は当時六歳になる子供を引き取った。彼は子供をごくかわいがった。しかし独特のやり方で愛情を示すのだった。すなわち職業を覚えさせるために朝から晩まで、子供をひどく取り扱い、いろんな悪口を浴びせかけ、耳を引っ張ったり打ったりした。それと同時にまた、自分の社会的な反僧侶的な教理を教え込んだ。

エマニュエルは祖父がけっして意地悪でないことを知っていた。けれどその頬《ほお》打ちを防ぐためにはいつでも肱《ひじ》を上げるだけの覚悟があった。彼にはこの老人が恐《こわ》かった。ことに老人が酩酊《めいてい》してるときは恐かった。というのは、ラ・フーイエットお父《とっ》つあん(樽《たる》のお父つあん)はその綽名《あだな》にしごく相当していて、月に二、三回は酔っ払っていた。酔っ払うと、めちゃめちゃなことをしゃべり、笑い出し、様体ぶり、しまいにはいつも子供に当たり散らした。それも騒ぎのほうが大きくて、そうひどいことはしなかった。しかし子供はおずおずしていた。彼は病身のために人一倍物に感じやすかった。彼は早熟な知力をもっていたし、母親から粗野奔放な心を受け継いでいた。そして、祖父の乱暴と革命的宣言とに心|顛動《てんどう》していた。重い乗合馬車が通るとき店が揺れるのと同じように、彼のうちではすべてが外界の印象から反響を受けていた。彼の狂乱した想像の中には、鐘の振動のようになっていろんなものが交じり合っていた。日々の感覚、幼な心の大きな苦しみ、尚早な経験の痛ましい思い出、パリー臨時政府の物語、夜学や新聞小説や会合の演説などの断片、一家の者から受け継いだ混濁した急激な性的本能。すべてのものがいっしょになって、闇夜《やみよ》の中の沼みたいな奇怪な夢の世界をこしらえていて、そこから希望の眩《まぶ》しい光が迸《ほとばし》り出ていた。

古靴屋はときどきその弟子をオーレリーの飲食店へ連れていった。オリヴィエはそこで、この小さな佝僂《せむし》が燕《つばめ》のような声をもってるのに気づいた。彼は碌々《ろくろく》話も交えない労働者らの間にあって、人|馴《な》れない気圧《けお》されたような様子をしてる凸額《おでこ》の少年の病的な顔つきを、始終観察していた。人々から陽気な露骨なことを言いかけられて、少年の顔つきが無言のうちに引きつるのに、彼は居合わしたこともよくあった。彼が実際見たところによると、ある種の革命的宣言を聞いて、栗《くり》色のビロードのような少年の眼は、未来の幸福を夢みる恍惚《こうこつ》の色に輝き出した――幸福、それはいつか実現してくることがあっても、この少年の貧しい運命を大して変えはしないだろう。けれどとにかくそのときには、彼の眼つきはその醜い顔を輝かして、別人のような顔つきになるのだった。別嬪《べっぴん》のベルトでさえそれに心を打たれた。ある日彼女はそのことを彼に言って、だしぬけに彼の口へ接吻《せっぷん》した。少年はぞっとした。驚きのあまり蒼《あお》くなって、嫌《いや》な気持で飛び退《さが》った。が彼女はそれを見てとる隙《ひま》がなかった。彼女はもうジューシエとの諍《あらそ》いのほうへ心を取られていた。ただオリヴィエ一人がエマニュエルの当惑に気づいた。そしてその様子を見守った。エマニュエルは薄暗い所へ退きながら、両手を震わし、額を下げ、眼を伏せて、熱いいらだった横目でじろりと女のほうを見やっていた。オリヴィエは彼に近寄り、やさしく丁寧《ていねい》に話しかけ、彼を手馴《てな》ずけた……。人の尊敬を受けたことのない心は、やさしい態度に接していかに喜びを感ずることだろう! あたかも一滴の水のようなもので、乾《かわ》ききった地面はそれを貪《むさぼ》るように吸い込むのである。ただ数言だけで、一つの微笑《ほほえ》みだけで、エマニュエルはもう心の底で、自分をオリヴィエにささげつくし、またオリヴィエを自分のものだときめてしまった。その後、往来でオリヴィエに出会って、たがいに近所同士であることを知ると、自分の思い違いでなかったということを、運命の神秘な標《しるし》で示されたような気がした。彼は店の前をオリヴィエが通りかかるのを待ち受けて挨拶《あいさつ》をした。オリヴィエがうっかりしていて彼のほうを見ないようなことがあると、彼は気を悪くした。

オリヴィエがある日、フーイエット親父《おやじ》のところへ仕事を頼みに来ると、エマニュエルはうれしくてたまらなかった。注文の仕事ができ上がると、それをオリヴィエのもとに届けた。彼はオリヴィエの帰宅を窺《うかが》い、かならず会えるのを確かめてもっていった。オリヴィエは考えに沈んでいて、彼にあまり注意を向けず、金を払ったきりなんとも言わなかった。少年は左右を顧みながら待ち受けているようだった。そして残り惜しそうに出てゆきかけた。オリヴィエは温良な心で少年の心中を推察した。そして、平民のだれかと話すのにいつも窮屈さを覚えはしたけれど、笑顔をしながら強《し》いて話をしようとつとめた。ところがこんどは、ごく簡単な直截《ちょくせつ》な言葉を発することができた。彼は苦悩にたいする直覚力によって、自分と同様に人生から傷つけられた小鳥を、少年のうちに見てとった――(あまりに容易に見てとった)。その小鳥は、翼の下に頭をつっ込み、棲木《とまりぎ》の上に丸くなりながら、光の中に狂おしく飛び出すことを夢想してみずから慰めていた。本能的な信頼に似た一つの感情から、少年は彼に近づいていった。少しも叫び声を出さず、荒々しい言葉を少しも発せず、街頭の粗暴さからまったく離れたような、その黙々たる魂に、彼はひきつけられた。書物で、幾世紀もの魔法的な言葉で、いっぱいになってるその室から、ほとんど宗教的な尊敬の念を覚えさせられた。彼はオリヴィエの問いにたいして、傲慢《ごうまん》な粗野な気持をびくつかせながら、喜んで答えをした。しかし言い現わし方がうまくゆかなかった。オリヴィエはその朦朧《もうろう》とした言い渋りがちの魂を、注意深く解きほどいてやった。そして、世界の改造にたいする馬鹿げたしかも痛切な信仰を、彼はしだいに読みとることができた。その信仰は不可能事を夢みてるものであり人間を変えないものであるとわかってはいたが、彼はそれを笑いたくはなかった。キリスト教徒も不可能事を夢みたし、また人間を変えはしなかったのだ。ペリクレスの時代からファリエール氏の時代に至るまで、どこに精神上の進歩があるか?……しかしあらゆる信仰はみな美しい。他の信仰が薄らいでるおりには、現に輝き出してる信仰だけでも救うべきである。けっして信仰の多すぎるということはあり得ないだろう。オリヴィエは感動した好奇心で、少年の頭脳の中に燃えてる不安定な光をながめた。なんという不思議な頭脳ぞ!……しかしオリヴィエは、その思想の動きを一々見てとることができなかった。その思想は、持続した合理的な努力をすることができず、一足飛びに進んでゆくのであって、人から話をされても、そのあとについてゆかずに遠く後方に遅れながら、先刻言われた一言によって、どういうふうにしてか、ある一つの幻影を描き出してそれにしがみつき、つぎに突然話し手に追いつき、一飛びに話し手を追い越して、ごく平凡な一つの考えから、世俗的な用心深い一つの文句から、夢幻的な一世界を、勇壮な狂的な一つの信条を、迸《ほとばし》り出させるのであった。うつらうつらしていてときどき急激に眼を覚ますその魂は、楽天主義を子供らしくまた力強く要求していた。芸術にせよ科学にせよ人から言われるすべてのことに、その魂は、自分の空想の願望を満足させるべき、楽しい劇的終局をつけ加えていた。

オリヴィエは好奇心のために、日曜日には少年へ何かを読んできかした。現実的な家庭的な物語が彼の興味をひくだろうと思っていた。そしてトルストイの幼年時代の思い出を読んできかした。が少年はそれに心を打たれはしなかった。彼は言った。

「ああ、そのとおりだ、そんなこたあ知ってますよ。」

そして彼は、現実的な事柄を書くのにそんなに骨折るわけが、会得できなかった。

「そりゃあ子供です、あたりまえの子供ですよ。」と彼は軽蔑《けいべつ》したように言った。

彼はまた歴史にもあまり興味を覚えなかった。そして科学には退屈した。それは妖精《ようせい》物語にたいする無味乾燥な序文のように思われた。人間の用に供せられた眼に見えない力であって、恐ろしくはあるがすっかり圧倒されてる精霊なのだった。そんなに多くの説明がなんの役にたつものか。何かを見出したときには、どうしてそれを見出したかを言う必要はない。何を見出したかと言えばよい。思想の解剖は中流人の贅沢《ぜいたく》である。民衆の魂にとって必要なものは、総合である。善かれ悪しかれでき上がってる、否むしろ善くよりも悪くでき上がってる、しかも実行へ進まんとする、既成の観念である。電気を帯びた人生の粗野な現実である。エマニュエルが理解し得たあらゆる文学のうちで、もっとも彼の心を動したものは、ユーゴーの叙事詩的な哀感と、革命派の演説者たちの煤《すす》色の措辞《そじ》とであった。彼はその演説者たちをよく理解してはいなかった。また彼ら自身も、ユーゴーと同様に、いつも自分自身を理解してるわけではなかった。世界は彼にとっては、彼らにとってもそうであるが、条理もしくは事実のりっぱな連絡がある集合体ではなくて、影に浸され光に震えている無窮の空間であって、その闇夜の中には日光に輝いた大きな羽搏《はばた》きが通り過ぎてるのだった。オリヴィエは彼に中流人的な論理を教え込もうとしたが駄目《だめ》だった。退屈してる反発的なその魂は、いつもオリヴィエの手から逃げ出していた。そして、恋せる女が眼をつぶって身を任せるのと同様に、幻惑せる感覚の朦朧《もうろう》たる擾乱《じょうらん》の境地に楽しんでいた。

オリヴィエは、この少年のうちに感ぜらるる自分にきわめて近いもの――孤独、傲慢《ごうまん》な気弱さ、理想家的熱烈さ――から、また、自分にきわめて異なったもの――不平衡な精神、盲目的な狂的な願望、普通の道徳が規定してるような善悪の観念をもたない肉感的な野性――から、同時にひきつけられかつ驚かされた。彼はその野性の一部を瞥見《べっけん》してるばかりだった。少年の心の中に唸《うな》ってる濁った情熱の世界には、けっして気づかなかった。われわれ中流人は伝統的遺伝のためにあまりに賢くなっている。自分自身のうちを内省することさえなし得ないでいる。正直な男子がいだく夢想やあるいは貞節な女の体内に起こる欲望などを、その百分の一でも口にするならば、人は醜怪だと叫び出すかもしれない。それらの怪物はそっとしておくがよい。鉄格子で閉じこめておくがよい。しかしそれが存在してるということを知っていなければならないし、新しい魂のうちでは今にも飛び出そうとしてるということを知っていなければならない。――人が皆挙《こぞ》って邪悪だと見なすようなあらゆる淫猥《いんわい》な欲望を、この少年はもっていた。それが突風のように不意にさっと起こってきて、彼をつかみ取った。それは彼が醜くて孤立してるだけになおさら熱烈だった。オリヴィエはそのことを少しも知らなかった。オリヴィエの前に出るとエマニュエルは恥ずかしかった。その平安の感染を受けた。そういう生活の実例は彼を馴養《じゅんよう》していった。彼はオリヴィエにたいして激しい情愛を感じていた。そして彼の抑圧された情熱は、騒々しい夢想となって跳《は》ね上がった。人類の幸福、全社会の親睦《しんぼく》、科学の奇跡、夢幻的な空中飛行、幼稚な野蛮な詩など――勲功と愚直と淫逸《いんいつ》と犠牲とにみちた勇ましい世界であって、そこで彼の酩酊《めいてい》した意志は彷徨《ほうこう》や熱のうちに揺らめいていた。

彼はそれにふける隙《ひま》を多くもたなかった。ことに祖父の店にいるときはそうだった。祖父は朝から晩まで口笛を吹いたり靴底をたたいたりしゃべったりして、ちょっとの間も静かにしていなかった。しかしいつでも夢想の余地はあるものである。つっ立って眼を開きながら生活の一瞬のうちにも、いかに長時日の夢を人はなし得ることだろう!――それに労働者の仕事は、間歇《かんけつ》的な考えにかなりよく調和するものである。労働者の精神は意志の努力なしには、緻密《ちみつ》な理論のやや長い連鎖をたどるに困難であろう。もしそれをなし得ても、所々に鎖の環《わ》が見落とされる。しかし律動的な運動の合い間合い間には、種々の観念がつみ重なり、種々の幻像が浮かんでくる。身体の「規則的な動作は、鉄工の鞴《ふいご》のようにそれらを迸《ほとばし》り出させる。それが民衆の思想である。煙と火との集まり、火花の雨であって、消えては燃え燃えては消える。しかし晩とするとその火花の一つが、風に吹き送られて、有産階級の豊富な藁堆に火災を起こさせる……。

オリヴィエの尽力でエマニュエルはある印刷所にはいることができた。それは子供の希望だった。祖父もそれに反対はしなかった。彼は孫が自分より物識《ものし》りになるのを喜んでいた。そしてまた、印刷所のインキにたいして尊敬をいだいていた。ところでこの新しい職業では、前の職業にいるときより仕事はいっそう骨が折れた。しかし少年は多くの職工の間に交じって、祖父のそばに一人で店にいたときよりも、いっそう自由に考えることができるような気がした。

いちばんうれしいのは昼食のときだった。往来のちょっとした飲食店や町内の酒屋などにはいってゆく労働者の人雪崩《なだれ》から離れて、彼は近くの辻《つじ》公園のほうへとぼとぼと逃げ出していった。そしてそこで、一|房《ふさ》の葡萄《ぶどう》を手にもって踊ってる半羊神の青銅像のそばの、大栗の木陰のベンチにまたがり、油紙に包んだパンと一片の豚肉とをほどいて、雀《すずめ》に取り巻かれながらゆるゆる味わうのだった。緑の芝生《しばふ》の上には、小さな噴水がその細かな雨を霰《あられ》の網のように降らしていた。日を受けた一本の樹木の中には、眼の丸い青石盤色の鳩《はと》が鳴いていた。そして周囲には、パリーの不断のどよめき、車の轟《とどろ》き、海のような足音、街路の聞き馴《な》れた叫声、陶器修理者のおどけた蘆笛《あしぶえ》の遠音、舗石の上をたたいてる土工の金槌《かなづち》の音、噴水の気高い音楽――すべてパリーの夢の熱っぽい金色の外皮……。そしてこの佝僂《せむし》の少年は、ベンチの上に馬乗りになり、口いっぱいに頬張《ほおば》った食物を急いで呑《の》み下そうともせずに、楽しい夢心地のうちにうっとりとなって、もう自分の痛む背骨や病弱な魂をも感じなかった。彼はぼんやりした酔い心地の幸福に浸っていた……。

――温かい光よ、われわれのために明日輝き出すべき正義の太陽よ、汝はもうすでに輝いているのではないか。すべてはかくも善く、かくも美しい! 人は富者であり、強者であり、健康であり、愛している……。予は愛している、予は万人を愛している、万人は予を愛している……。ああ人はいかに仕合わせぞ! 明日人はいかに仕合わせになることぞ!……

工場の汽笛が響いていた。少年は我に返って、頬張《ほおば》っている食物を呑み下し、近くの水道|栓《せん》でぐっと水を飲み、それからまた佝僂《せむし》の背中をかがめながら、跛のよちよちした足取りで、印刷所の受持場所へ帰り、革命のメネ・テケル・ウパルシン(数えられぬ、秤《はか》られぬ、分かたれぬ)を他日書くべき、魔法の活字の箱の前に就いた。

フーイエ親父《おやじ》には、街路の向こう側に住んでる紙屋で、トルーイヨーという旧友があった。その紙雑貨店の店先には、ガラス器にはいった赤や緑のボンボンだの、手も足もないボール紙の人形などが見えていた。往来の両側で、一方は入り口の敷居の上で、一方は店の中で、二人は目配せをしあったり、頭を動かしあったり、その他いろんな無言の身振りをしあった。どうかすると、古靴屋が靴底をたたくのに倦《う》み疲れて、彼の言葉に従えば臀《しり》にしびれが切れてくるようなときには、ラ・フーイエットはその甲高いきいきい声で、トルーイヨーは牛の嗄《しわが》れ声のようなはっきりしない唸《うな》り声で、たがいに呼びあった。そしていっしょに、近くの酒屋へ一杯飲みに行った。するとなかなかもどって来なかった。二人はこの上もない饒舌《じょうぜつ》家だった。約五十年来の知り合いだった。紙屋のほうもやはり、一八七一年の大活劇にちょっと端役《はやく》をつとめたことがあった。でも見たところそういう人物だとは思えなかった。温和な大男で、頭には黒い丸帽をかぶり、白い仕事服をつけ、老兵士みたいな灰色の口|髭《ひげ》を生やし、赤筋の立った薄青いぼんやりした眼をし、眼の下の眼瞼《まぶた》が落ちくぼみ、頬はいつも汗ばんで柔らかで艶々《つやつや》していて、神経痛の足を引きずり加減に歩き、息が短く、舌が重かった。しかし彼は昔の幻想を少しも失ってはいなかった。数年間スイスに逃亡したことがあって、そこで各国の同志に出会い、ことにロシア人に多く出会って、親和的な無政府制の美点を教え込まれたのだった。この方面については、彼はラ・フーイエットと意が合わなかった。というのは、ラ・フーイエットは古いフランス人で、強硬手段と絶対的自由主義との味方だった。その他の点については二人とも等しく、社会的革命と未来の労働階級の主権とを確信していた。二人はそれぞれ一人の首領に心酔していて、自分のなりたいと思う理想的人物だと見なしていた。トルーイヨーはジュシエを選び、ラ・フーイエットはコカールを選んでいた。彼らは自分たちを分け隔ててる事柄については際限もなく議論し合いながら、たがいに共通の思想のほうは確かなものだと信じていた――(それを確信しきってるあまり、それが酒杯の間にも実現されるものだと信じがちだった。)――二人のうちで、古靴屋のほうがより理屈的だった。彼は理性によって信じていた。少なくとも自分の理性を自惚《うぬぼ》れていた。彼の理性が特殊のものであって、自分の足以外の他人の足にも合わないかどうかは、神のみが知ってることだったから。それでも彼は、靴のほうほど理性のほうに通じてはいないにかかわらず、他人の精神にも自分の足に合うのと同じ靴をはかせようとしていた。紙屋のほうは、彼よりも怠惰で、自分の信念を表明するだけの労をとらなかった。いったい人は自分が疑ってる事柄をしか表明しないものである。ところが彼は何にも疑っていなかった。彼の常住不変な楽天主義は、自分の欲するとおりに事物をながめて、心にそわない事物は、眼に止めないかもしくはすぐに忘れるかした。心に反する経験はすべて彼の皮膚からすべり落ちて、少しの痕跡《こんせき》をも残さなかった。――彼らは二人とも、空想的な年老いたお坊っちゃんで、現実にたいする感覚をもってはいず、ただ革命の名に酔ってるだけで、革命そのものは、みずから自分に話してきかしてる美しい話にすぎなくて、それがいつ起こってくるものやらあるいはもう起こってるものやら、よくはわかっていなかった。そして二人とも、人の子[#「人の子」に傍点]の前に幾世紀間も平伏した遺伝的な習慣を移しかえて、神なる人類[#「神なる人類」に傍点]を信仰していたのである。――二人とも反僧侶派だったのはむろんのことである。

おかしなことには、この善良な紙屋はごく信心深い姪《めい》といっしょに暮らしていて、その自由になっていた。彼女は濃い栗《くり》色の髪の背の低い女で、ぽってりと肥満し、眼がぎろりとして、マルセイユ風の強い調子でいっそう引き立つ快弁をそなえていた。商務省の一編集官の寡婦だった。財産もなくて娘と二人きりになり、紙屋の伯父《おじ》に引き取られたが、この中流婦人は自負の念に強くて、店で商いをやってるから伯父のためにもなってるのだと思いがちだった。失権した女王という様子で構え込んでいたが、伯父の商売や顧客にとってごく仕合わせなことには、生まれつきの饒舌《じょうぜつ》でそれが緩和されていた。このアレクサンドリーヌ夫人は、その身分の然《しか》らしむるとおりに王党で僧侶派であって、自分の感情を説きたてるのにいつも熱心だった。自分が厄介《やっかい》になってる無信仰者の老人をからかって意地悪い楽しみを覚えるだけに、その熱心はなおさら不謹慎なものとなるのだった。彼女は家じゅうの者の良心に責任を帯びてる主婦のように振る舞っていた。たとい伯父を信仰に帰依《きえ》させることができないまでも――(もとよりいよいよの場合には[#「いよいよの場合には」に傍点]そうしてやるとみずから誓っていたが)――その悪魔を聖水の中に浸してやろうと心からつとめていた。ルールドの聖母やパドヴァの聖アントニオなどの像を壁にかけていた。ガラスの覆《おお》いをした極彩色《ごくさいしき》の小さな像で暖炉を飾っていた。そして時が来ると、小さな青|蝋燭《ろうそく》を立てたマリア聖月の御堂を、娘の寝所の中にすえた。いったい彼女の挑戦《ちょうせん》的な信心の中で、彼女が信仰に帰依させようと願ってる伯父にたいする実際の愛情と、伯父を嫌《いや》がらせて覚える喜びの念と、どちらがより強いのか、わからなかった。

無感情で多少無元気な人のよい紙屋は、彼女のするままに任しておいた。恐るべき姪《めい》の激しい挑戦を引き起こすような危《あぶな》い真似《まね》はしなかった。かくもよく回る舌を相手に諍《あらそ》うことはとうていできなかった。何よりも彼は平穏を欲していた。ただ一度、小さな聖ヨセフの像が彼の室の彼の寝床の下にこっそり忍び込んできたときには、腹をたてた。そしてこのことについては彼が勝利を得た。というのは、彼がもう少しで腕力に訴えようとしたので、姪は怖気《おじけ》を出した。がそういうことは二度と起こらなかった。その他のことについては万事彼のほうで譲歩して見ない振りをした。善良な神様の匂《にお》いはもとより彼を不快な気特になしたが、彼はそのことを考えたくなかった。彼は心底では姪に感心していて、姪からひどい目に会わされると一種の喜びを覚えた。そのうえ二人は、一人娘のレーヌもしくはレーネットをかわいがることで一致していた。

娘は十三歳であった。いつも病気だった。数か月来|股関節炎《こかんせつえん》のために床についたきりで、樹皮の中にはいったダフネのように、全半身副木に固められていた。傷ついた牝鹿《めじか》のような眼をし、日影の植物のような褪《あ》せた色をしていた。大きすぎるほどの頭は、引きつめたごく細やかな薄い金褐色の髪のために、なおいっそう大きく見えていた。けれど、変りやすい花車《きゃしゃ》な顔、生き生きした小さな鼻、初々《ういうい》しいやさしい微笑をもっていた。母親の信心は、病苦になやんで無為に暮らしてるこの子供のうちでは、熱狂的な性質となって現われていた。法王の祝福を受けた小さな珊瑚《さんご》の数珠《じゅず》をつまぐりながら、幾時間も祈祷《きとう》を唱えていた。ちょっと唱えやめては熱心に数珠に接吻《せっぷん》していた。彼女は一日じゅうほとんど何にもしなかった。針仕事にも疲れを覚えた。アレクサンドリーヌ夫人は彼女に針仕事の趣味を教えていなかった。彼女には詩のように思われる気取った平板な文体で書かれてる、ある無趣味な論説や無味な奇跡的物語――あるいは、母親が愚かにも彼女の手へ渡してくれる、日曜新聞の着色|插絵《さしえ》付きの犯罪談など、そんなものを読むこともめったになかった。編み物の網目を一つこしらえることもめったになくて、そんな仕事のほうによりも、親しいある聖者やまた時には神様とまでもかわす会話のほうに、より多く注意を向けて唇《くちびる》を動かしていた。いったい聖者や神様の訪れを受けるにはジャンヌ・ダルクのような者でなければならない、などと思ってはいけない。われわれも皆その訪れを受けてるのである。ただ普通に、それら天国からの訪問者たちはわれわれの炉のそばにすわって、われわれだけに口をきかして、自分では一言も言わないものである。レーネットは訪問者たちのそういう態度を気にかけようとはしなかった。一言も発しない者は同意してるのである。そのうえ彼女は自分のほうにたくさん言うことがあったので、ほとんど彼らに答える隙《すき》を与えなかった。自分が代わりに答えていた。彼女は無言の饒舌《じょうぜつ》家だった。母親から快弁を受け継いでいた。しかしその饒舌は、小川が地下に没するように、内心の言葉となって胸中に潜んでいた。――もとより彼女は、伯父を信仰に帰依させようとする陰謀の仲間だった。家の中で暗黒の精神を光明の精神が少しずつでも征服すると、それをたいへんうれしがっていた。一度ならず彼女は、老人の上衣の裏の内側に聖メダルを縫いつけたり、ポケットに数珠の一粒を忍ばしたりした。伯父のほうでは、姪《めい》の子を喜ばせるために、それに気づかないふうを装っていた。――二人の信心家が僧侶の敵たる紙屋をそういうふうに拘束してることは、古靴屋の憤慨の種ともなり喜悦の種ともなった。彼は主人を尻《しり》に敷いてる女を見ると粗野な冗談をやたらに連発するのだった。そして女の言いなり次第になってる友をひやかしていた。実を言えば、彼にはこの友をいじめるだけの資格がなかった。というのは、彼自身も二十年間、癇癪《かんしゃく》もちの倹約な女房に苦しんできたのだった。いつも老人の飲んだくれだとされて、その前に出ると頭が上がらなかった。しかし彼はその女房の噂《うわさ》をしないように用心していた。紙屋のほうは少しきまり悪がって、クロポトキン流の寛容をねちねちした舌で宣明しながら、力ない自己弁護をしていた。

レーネットとエマニュエルとは友だちだった。小さな子供のときから毎日顔をあわしていた。エマニュエルはたまに家の中へまではいってくることがあった。アレクサンドリーヌ夫人は彼を、無信仰者の孫で汚《きたな》い古靴屋の小僧として、よく思っていなかった。けれどレーネットは、一階の窓ぎわの長い椅子の上で日々を送っていて、エマニュエルは通りがかりに窓をたたいた。そして窓ガラスに顔を押しあてながら挨拶《あいさつ》の顰《しか》め顔をした。夏間窓が開け放してある時には、窓の棟木に少し高めに両腕をもたして立ち止まった――(彼はそれを自分に有利な姿勢だと思い、しなれた態度で肩をそびやかすと自分の実際の奇形をごまかし得るものと、想像していた。)――レーネットは人の訪問に甘やかされていなかったから、エマニュエルが佝僂《せむし》なことを気に止めようともしなかった。エマニュエルは若い女を恐《こわ》がり嫌《いや》がっていたが、レーネットにたいしては例外だった。半ば化石したようなこの病気の少女は、何かしら手に触れがたい在るか無きかのもののように、彼には思えるのだった。ただ、別嬪《べっぴん》のベルトから口に接吻《せっぷん》された晩とその翌日だけは、本能的な反発の念でレーネットから遠ざかった。立ち止まりもせず顔を伏せてその家の前を通り過ぎた。そして野良犬のように、不安心な心持で遠くをうろついた。それからまたやって来るようになった。彼女はいかにも一人前の女ではなかった……。寝間着のような長い仕事着をつけてる製本女工ら――飢えた眼つきで通りがかりの人の肉体まで見通す、あの笑い好きな大娘たち――その間を印刷工場からの帰りに、できるだけ身を縮こめて通りぬけるとき、いかに彼はレーネットの窓のほうへ逃げ寄って来たことだろう! 彼は相手の娘が不具者であることをありがたがっていた。彼女に向かい合うと、自分のほうがすぐれてるような様子をすることができたし、保護者らしい様子をさえすることができた。街路の出来事を話してきかせ、自分をりっぱな地位に置いて話をした。時とすると、洒落《しゃ》れた気持になって、冬は焼栗《やきぐり》や夏は一つかみの桜実などを、レーネットへもって来た。彼女のほうでは、店先の二つのガラス器にいっぱいはいってる種々な色のボンボンを、少し彼に与えた。そして二人はいっしょに絵葉書をながめたりした。それは楽しい時間だった。彼らは二人とも、自分の幼い魂を閉じこめてる悲しい肉体のことを忘れるのだった。

しかし二人はまた、政治や宗教などのことを大人《おとな》のように話しだすこともあった。すると彼らは大人と同様に馬鹿になった。やさしい理解は破れた。彼女は奇跡や九日|祈祷《きとう》や、紙レースで縁取った信仰画像や、贖宥《しょくゆう》のことなどを話した。彼は祖父から聞いたとおりに、そんなことは馬鹿げた虚偽なものだと言った。そしてこんどは彼が、祖父に連れて行かれた公衆の会合のことなどを話そうとすると、彼女は蔑《さげす》むようにそれを遮《さえぎ》って、その人たちはみな酔っ払いだと言った。会話は苦々しくなっていった。そして自分の身内の者のことになった。一人は相手の母親のことについて、一人は相手の祖父のことについて、祖父や母親が言ってる悪口をくり返した。つぎには自分たちのことになった。たがいに不愉快な事を言い合おうとつとめた。訳なくそれができた。彼はもっとも乱暴なことを言った。が彼女はもっとも意地悪い言葉を見つけ出すことができた。すると彼は帰っていった。またやって来ると、他の娘たちと遊んだとか、その娘たちは皆きれいだとか、いっしょに大笑いをしたとか、つぎの日曜にもいっしょに遊ぶはずだとか言った。彼女はなんとも言わなかった。彼の言ってることを軽蔑《けいべつ》するようなふうをした。それから突然怒りだして、編み針を彼の頭に投げつけ、帰ってゆけと怒鳴り、大嫌《だいきら》いだと叫んだ。そして両手に顔を隠した。彼は帰っていった。が自分の勝利を得意とする心にもなれなかった。彼女の痩《や》せた小さな手を顔からのけて、今のはほんとうのことではないと言いたかった。しかし高慢の念から、ふたたびやって行くまいとつとめた。

ある日、レーネットの仇《あだ》は報ぜられた。――彼は印刷工場の仲間たちといっしょにいた。彼らは彼を好かなかった。なぜなら、彼は仲間はずれの態度をとっていたし、また口をきかなかったし、口をきくおりにはあまりにうますぎて、事もなげな気障《きざ》な調子で、あたかも書物、というよりむしろ新聞の論説のようだった――(彼は新聞の論説なんかをうんとつめ込んでいた。)――その日、彼らは革命だの未来の時勢だののことを話しだしていた。彼は興奮しきって滑稽《こっけい》なほどになった。一人の仲間が手荒く彼に呼びかけた。

「第一貴様なんかに用はねえ、あまり醜様《ぶざま》すぎるからな。未来の社会にはもう佝僂《せむし》なんかはいねえよ。佝僂が生まれりゃすぐに水に放り込んじまうんだ。」

そのために彼は、雄弁の絶頂からころがり落ちた。ぎくりとして口をつぐんだ。他の者は大笑いをした。その午後じゅう彼は歯をくいしばっていた。夕方家に帰りかけた。片隅《かたすみ》に隠れて一人で苦しむために、帰るのを急いだ。途中でオリヴィエが彼に出会った。オリヴィエはその土色の顔つきにびっくりした。

「君は苦しんでるね。どうしたんだい?」

エマニュエルは話したがらなかった。オリヴィエはやさしい言葉でしつこく尋ねた。少年は頑固《がんこ》に口をつぐんでいた。しかし今にも泣き出そうとしてるかのように頤《あご》が震えていた。オリヴィエはその腕を執って自分の家に連れていった。彼もまた、醜悪や病気にたいしては、慈恵団の尼さんみたいな魂をもって生まれたのではない人々が皆いだく、一種本能的な残忍な嫌悪《けんお》の情を覚えはしたが、それを少しも外に現わしはしなかった。

「いじめられたのかい?」

「ええ。」

「どんなことをされたんだい?」

少年は心中をうち明けた。自分の醜いことを言った。革命は自分のためではないと仲間から言われたことを言った。

「革命は彼らのためでもないんだよ、またわれわれのためでもないんだ。それは一日の仕事じゃない。われわれのあとに来る者のために皆努力してるんだ。」

少年は革命の来るのがそんなにおそいのを聞いてがっかりした。

「だが、無数の君のような少年に、無数の人間に、幸福を与えようと人が努力してるのを考えると、君はうれしくはないのか。」

エマニュエルは溜息《ためいき》をついて言った。

「でも、自分自身に幸福を少しもつのもいいことでしょう。」

「忘恩者になってはいけないよ。君はいちばん美しい都会に住んでるし、いちばん驚異に富んでる時代に生きてるんだ。君は愚かではないし、またりっぱな眼をもっている。自分の周囲に見るべきものや愛すべきもののあることを、考えてみたまえ。」

オリヴィエはそういうものを少しあげてみせた。

少年は耳を傾けていたが、頭を振って言った。

「ええ。だけど、こんな身体の中にいつも閉じこめられてることを考えると!」

「なあに、それから出られるよ。」

「そして、その時はもうおしまいだ。」

「そんなことが君にわかるものか。」

少年は呆気《あっけ》に取られた。唯物観は祖父の信条の一部をなしていた。そして彼も、永遠の生を信ずる者は坊主のほかにないと考えていた。彼はオリヴィエが坊主なんかではないことを知っていた。そしてオリヴィエが真面目《まじめ》に口をきいてるのかどうかを怪しんだ。しかしオリヴィエは、彼の手を執りながら長々と、自分の理想主義的な信念を話してきかせ、無数の生と無数の瞬間とは唯一の太陽の光線にすぎなくなるところの、初めも終わりもない無際限な生の渾一《こんいつ》を話してきかした。しかし彼はかかる抽象的な形式でそれを言ってきかしはしなかった。少年に話をしてるうちに知らず知らず少年の思想に調子を合わしていた。古代伝説や古い天地創造論の唯物的な深遠な想像説などが、彼の頭に浮かんできた。半ば冗談に半ば真面目《まじめ》に彼は、輪廻《りんね》の話をしたり、あたかも泉の水が池から池へ通ってゆくように魂が流れ通過する、数限りない形体の連続を話したりした。キリスト教的な追憶や二人を浸してる夏の夕の幻影なども、それに交じってきた。彼はうち開いた窓のそばにすわっており、少年は彼のそばに立っていて、たがいに手を取り合っていた。土曜日の夕だった。鐘が鳴っていた。近ごろもどってきた初|燕《つばめ》が人家の壁を掠《かす》めて飛んでいた。遠い空が影に包まれてる都会の上に微笑《ほほえ》んでいた。少年は息をこらして、年長の友が話してくれる妖精《ようせい》物語に耳を澄ましていた。そしてオリヴィエのほうでも、少年の聴《き》き手の深い注意に気乗りがして、自分の話に夢中になっていた。

ちょうど大都会の夜に電燈が一|斉《せい》にともると同じように、暗い魂の中に永遠の炎が燃えたつ決定的な瞬間が、人生にはある。プロメテウスの火を一つの魂から迸《ほとばし》り出さしてそれを待ってる魂に伝えるには、一つの火花で十分である。この春の夕、オリヴィエの静かな話は、あたかもこわれかけたランプのような、奇形な小さい身体の中にある精神に、ふたたび消えない光を点じたのだった。少年はオリヴィエの理論のほうは少しも了解しなかったし、ほとんど聞いてもいなかった。しかしオリヴィエにとっては単に美しい物語であり、一種の譬《たと》え話であるところの、それらの伝説や形象は、彼のうちで肉をつけて現実となった。妖精物語が彼の周囲に生き上がって躍動した。そして室の窓で切り取られてる光景、街路を通ってる貧富の人々、壁を掠《かす》め飛ぶ燕、重荷をひいてる疲れた馬、薄暮の影を吸い込んでる人家の石材、光の消えかかってる蒼《あお》ざめた空――すべてそれらの外界は、突然彼のうちに接吻《せっぷん》のように刻み込まれた。それは一つの閃《ひらめ》きにすぎなかった。間もなく消え失《う》せた。彼はレーネットのことを考えた。そして言った。

「だが、ミサに行く人たちは、神様を信じてる人たちは、やはり正気の人ではないんでしょう?」

オリヴィエは微笑《ほほえ》んだ。

「彼らもわれわれと同じように信じてるよ。」と彼は言った。「われわれは皆同じものを信じているのだ。ただ彼らはわれわれほど深く信じていないだけだ。光を見るために、雨戸を閉ざして燈火をつけようとする人たちだ。彼らは一人の者の中に神を置いている。われわれはもっとよい眼をもっている。しかしわれわれが愛してるものは、やはり同じ光だよ。」

少年はまだガスのともっていない薄暗い通りを歩いて、家に帰りかけた。オリヴィエの話が頭の中に響いていた。眼がよくきかないからといって人をあざけるのは、佝僂《せむし》だからといって人をあざけるのと、同じくらい残忍なことである、と彼はみずから言った。そしてきれいな眼をしてるレーネットのことを想《おも》った。自分がそのきれいな眼を泣かしたことを考えた。すると堪えがたい気特になった。彼は引き返して、紙屋の家へ行った。窓はまだ半ば開いていた。彼はそっと頭を差し込んで、低い声で呼んだ。

「レーネット……。」

彼女は返辞をしなかった。

「レーネット。堪忍しておくれよ。」

レーネットの声が暗闇《くらやみ》の中から言った。

「意地悪! 私|大嫌《だいきら》いよ。」

「堪忍しておくれ。」と彼は繰り返した。

彼は口をつぐんだ。それから突然ある勢いに駆られて、前よりいっそう声低く、心乱れてやや恥ずかしげに、彼は言った。

「レーネット、ねえ、僕もお前と同じように、神様を信じるよ。」

「ほんとう?」

「ほんとうだ。」

彼はそのことをことに寛大な気持から言ったのだった。しかし言ってしまったあとでは、多少信じていた。

二人は言葉もなくじっとしていた。たがいの顔は見えなかった。戸外は美しい夜だった。不具の少年はつぶやいた。

「死んだらどんなにいいだろう!」

レーネットの軽い息の音が聞こえた。

彼は言った。

「じゃ、さよなら。」

レーネットのやさしい声が言った。

「さようなら。」

彼は軽い心地になって帰っていった。レーネットから許されたらしいのがうれしかった。そして心の奥底では、一人の娘が自分のために苦しい思いをしたことも、人の弄《なぶ》り者となってる少年には不快ではなかった。

オリヴィエは自分の隠れ家に立ちもどってしまった。クリストフもやがて彼といっしょになった。まさしく二人の場所は社会的革命運動の中にはなかった。オリヴィエはそれらの闘士の仲間にはいることができなかった。そしてクリストフもそれを欲しなかった。オリヴィエは弱者被迫害者の名によって彼らから離れた。クリストフは強者独立者の名によって離れた。しかし二人は、一人は船首へ一人は船尾へ、共に引き退きはしたものの、労働軍と社会全体とを運んでる同じ船にやはり乗っていた。自由で自分の意志を確信してるクリストフは、挑発《ちょうはつ》的な興味で、無産者らの同盟を見守っていた。民衆の酒樽《さかだる》に浸るのがうれしく、そうすると気が和らいだ。前よりいっそう快活に清新になってその酒樽から出て来た。彼はなおコカールとの交際をつづけていたし、やはりときどきオーレリーの店へ食事をしに行った。一度そこへ行くと、もうほとんど用心しなかった。夢幻的な気分のおもむくままに任した。逆説なんかを恐れはしなかった。そして話の相手どもを、その主義の荒唐|無稽《むけい》な激越な極端にまで押し進めて、意地悪い喜びを味わった。彼が真面目《まじめ》に口をきいてるかどうかはさらにわからなかった。というのは、彼は言い進むに従って熱してきて、ついには最初の逆説的な意図を見失ってしまうのだった。芸術家たる彼は他人の酔いに酔わされていった。そういう審美的感興の或《あ》る場合に、彼はふとオーレリーの奥の室で、革命歌を一つ即席にこしらえたことがあった。するとその歌はただちに繰り返されて、翌日はもう労働団体のうちに広がってしまった。彼は危い破目に立った。警察から監視された。当局と了解をもってるマヌースは、友人の一人のグザヴィエ・ベルナールから注意された。このベルナールは、警視庁の若い役人で、文学に手を出していて、クリストフの音楽に心酔してると自称していた――(というのは、享楽主義と無政府的精神とは、第三共和政府の番犬どもの間にまで染《し》み込んでいたのである。)

「あのクラフト君は、よからぬ芝居を打とうとしてる。」とベルナールはマヌースに言った。「彼は虚勢を張ってるんだ。われわれは彼のことをどう考うべきかを心得ている。しかし上のほうでは、革命の陰謀団の中から、一人の外国人を――おまけにドイツ人を――引っ捕えるのは、そう嫌《いや》なことでもないからね。それは党派の信用を失わせて嫌疑を起こさせる古めかしい手段なんだ。もし奴《やっこ》さん気をつけなかったら、われわれは余儀なく逮捕しなければならなくなるだろう。困ったことだ。注意してやりたまえ。」

マヌースはクリストフに注意した。オリヴィエはクリストフに慎重な態度を勧めた。がクリストフは彼らの意見を真面目にとらなかった。

「なあに、」と彼は言った、「僕が危険な人物でないことはだれでも知ってる。僕にも少しくらい楽しむ権利はある。僕はあの連中が好きなんだ。彼らは僕と同じように働いてるし、僕と同じように信念をもっている。実を言えば、それは同じ信念ではなく、僕らは同じ党派ではない……。がけっこうだ。そんなら戦ってやろう。僕は戦いが嫌じゃない。どうせよと言うのか? 君のように自分の殻《から》の中にじっと縮こまってることは、僕にはできない。中流人どもの中にいると息がつけない。」

クリストフほど要求多い肺臓をもっていなかったオリヴィエは、自分の狭い住居と二人の女友だちの静穏な仲間とで満足していた。とは言え、二人の女友だちの一人のアルノー夫人は、今では慈善事業に没頭していたし、も一人のほうのセシルは、子供の世話にばかり心を向けて、もう子供の話しかしないし、また子供としか話をしないで、しかもその調子は、小鳥のような子供の声音を真似《まね》て、形の定まらないその囀《さえず》りを人間の語調に直そうとする、浮き浮きしたおどけたものだった。

労働者階級の間を通りぬけるうちに、オリヴィエは二人の知人を得ていた。二人とも彼と同じく独立者であった。一人はゲランという経師《きょうじ》屋だった。気まぐれな勝手な働き方をしていたが、しかし非常に器用だった。自分の職業を好んでいて、美術品にたいして生まれつき趣味をもち、観察や勤勉や博物館見物などでその趣味を発達さしていた。オリヴィエは彼に古い家具を一つ繕ってもらったことがあった。その仕事は困難なものだったが、彼は巧みにやってのけた。多くの苦心と時間とを費やしたのだが、オリヴィエにはわずかな謝礼をしか要求しなかった。それほど彼は仕事の成功に満足していた。オリヴィエは彼に興味を覚えて、身の上をいろいろ尋ね、労働運動について彼がどう考えてるかを知りたがった。しかしゲランは労働運動については何にも考えていなかった。そんなことを気にかけていなかった。彼は労働階級に属していなかったし、またいずれの階級にも属していなかった。彼はただ彼だった。彼は書物をあまり読んでいなかった。その知的教養はすべて、パリーの真の民衆に生来そなわってる、官能と眼と手と趣味とででき上がっていた。彼は仕合わせな人間だった。そういう型の人物は、労働階級の中流者には珍しくない。そしてこの労働中流階級こそ、国民のうちのもっとも賢明なる種族である。なぜなら、手工と精神の健全な活動との間のりっぱな平衡を実現してるからである。

オリヴィエのも一人の知人は、いっそう独特な人物であった。それはユルトゥルーという郵便集配人だった。背の高い好男子で、清らかな眼、どちらも金|褐《かっ》色の口|髭《ひげ》と小|頤髯《あごひげ》、あけっ放しの快活な様子をしていた。ある日書留郵便をもってオリヴィエの室にはいって来た。オリヴィエが署名してる間に、彼は書棚《しょだな》の書冊をのぞき込みながら表題を見て回った。

「ははあ、」と彼は言った、「古典をおもちですね……。」

そして言い添えた。

「私はブールゴーニュに関する歴史の古本を集めています。」

「君はブールゴーニュの人ですか。」とオリヴィエは尋ねた。

「豪気なブールゴーニュ人

剣を横たえ

顎髯《あごひげ》生やし

跳《は》ねよブールゴーニュ人。」

と郵便集配人は笑いながら答えた。「私はアヴァロンの者です。一二〇〇年ごろからの家系やなんかをもっていますよ。」

オリヴィエはちょっと気をひかれて、もっと知りたくなった。ユルトゥルーはもとより話したがっていた。彼は実際、ブールゴーニュのもっとも古い家柄の一つに属していた。先祖のうちには、フィリップ・オーギュストの十字軍に加わった者も一人あった。また他の一人は、アンリ二世の下の国務大臣だった。十七世紀からしだいに一家は衰微してきた。大革命のときに、一家は没落して民衆の潮の中に沈み込んだ。そして今ようやく、郵便集配人ユルトゥルーの正直な勤労と肉体精神の強健とによって、また己《おの》が種族にたいする彼の忠実さによって、水面に浮かび上がってきたのだった。彼の最上の楽しみは、自分の一家やその故郷に関する歴史的および家系的記録を集めることだった。休みのときには文書館へ古い書類を写しに行った。自分にわからないことがあると、古典学校やソルボンヌ大学などの懇意な学生のところへ行って説明してもらった。彼は著名な先祖のことにも眼を回しはしなかった。不幸な運命にたいする聊《いささか》の不満も示さず、笑いながら先祖のことを話した。彼は見るも愉快なほどの無頓着《むとんじゃく》な強健な快活さをそなえていた。幾世紀かの間なみなみと流れ、幾世紀かの間地下に隠れ、つぎにまた、新しい精力を地底で回収して湧《わ》き出してくる、種族の生の神秘な消長のことを、オリヴィエは彼をながめながら考えた。そして民衆なるものは、過去の河流が流れ込んで見えなくなり、また、名前は違うが往々にして同じものである未来の河流が流れ出してくる、一つの巨大な貯水池であるかのように、オリヴィエには思われたのだった。

ゲランとユルトゥルーとは、オリヴィエの気に入る人物だった。しかし彼らはオリヴィエと仲間にはなり得なかった。彼らと彼との間には多くの会話の種がなかった。少年エマニュエルはますますオリヴィエを占有していった。今ではほとんど毎晩のように彼のところへやって来た。あの不可思議な話以来、一つの革命が少年のうちに起こっていた。彼は知識欲に燃えたって読書に熱中した。書物を読み終わるごとに胆をつぶしたような心地になった。前よりいっそう愚かになったような気がした。ろくに口もきけなかった。オリヴィエはもう彼からわずかな片言|隻語《せきご》をしか引き出すことができなかった。オリヴィエから尋ねられると彼は馬鹿げた答えばかりした。オリヴィエはがっかりした。がっかりした様子を見せまいと骨折った。自分の思い違いであって少年はまったくの馬鹿だったのだと、彼は思った。少年の魂の中で行なわれてる恐ろしい熱狂的な孵化《ふか》作用は、彼の眼に止まらなかった。元来彼は拙劣な児童教育家であって、畑の草を抜いて畦《あぜ》を掘ることよりも、いい種をつかんで手当たりしだいに撒《ま》き散らすほうが得手だった。――クリストフがいるためにいっそう当惑をきたした。オリヴィエは自分の庇護《ひご》してる少年を友の前に出すのが苦しかった。その愚鈍なのが恥ずかしかった。エマニュエルはジャン・クリストフのそばではたまらないほど愚鈍になった。むっつりと黙り込んでしまった。彼はクリストフをオリヴィエに愛せられてるからとて憎んでいた。他の者が自分の師匠の心中に場所を占めることが我慢できなかった。そしてクリストフもオリヴィエも、この少年の魂をかじってる愛と嫉妬《しっと》との狂暴を夢にも知らなかった。とは言え、クリストフも以前そういう心境を経てきたのだった。しかし彼は自分と異なった地金でできてるこの少年に理解がなかった。不健全な遺伝から成ってるこの不分明な合金のなかでは、すべてが――愛も憎しみも内在的精神も――一種異なった音をたててるのだった。

五月一日が近まってきた。

不安な風説がパリーに広まっていた。労働総組合[#「労働総組合」に傍点]の虚勢家らが風説の伝播《でんぱ》に手伝っていた。彼らの新聞紙は、重大な日が来ることを告げ、労働軍を召集し、有産者のもっとも急所を、腹を、突くべき威嚇的な言葉を発していた……腹を攻めよ[#「腹を攻めよ」に傍点]と。総同盟罷業をもって有産者を脅かしていた。怖気《おじけ》だったパリーの人々は、田舎《いなか》に出かける者もあれば、敵の包囲に備えるかのように食料をたくわえる者もあった。クリストフはカネーに出会ったが、カネーは自動車に乗って、二個のハムと一袋の馬鈴薯《ばれいしょ》とを家に運んでいた。彼は逆《のぼ》せ上がっていた。自分がもうどの党派に属するかをはっきり知らなかった。古い共和派になったり、王党になったり、革命派になったりしていた。過激手段にたいする彼の信仰は、まるで狂った羅針盤《らしんばん》みたいで、その針は北から南へ南から北へと一飛びに動き回っていた。公衆中では仲間の人々の空威張りにやはり調子を合わしていた。しかし独裁者でも出てくればそれにひそかに[#「ひそかに」に傍点]すがりついて赤色の幻影を一掃しかねなかった。

クリストフはそういう一般の怯懦《きょうだ》を笑っていた。何が起こるものかと信じていた。オリヴィエはそれほど安心してはいなかった。彼は有産者の生まれだったので、革命の記憶と期待とが有産階級に与える不断の小さなおののきを、いつも多少身内にもっていた。

「なあに、」とクリストフは言った、「君は静かに眠ることができるよ。革命なんかすぐに起こるものではない。君たちは皆恐れてるんだ。打撃の恐怖というやつさ……。そういう恐怖が至る所にある。有産者のうちにも、民衆のうちにも、全国民のうちに、西欧の各国民のうちにある。人はもう十分の血をもっていない。血を流すことを恐れている。四十年この方、万事が言葉の中だけで過ぎ去っている。君たちの有名なドレフュース事件だって考えてみたまえ。君たちは『死だ、血だ、殺戮《さつりく》だ!』とやかましく叫んだじゃないか……。がなんというガスコーニュの徒だ。無駄口をたたいたりインキを流したりしただけで、幾滴の血が流されたか!」

「そうばかりだと思ってちゃいけない。」とオリヴィエは言った。「血を恐れるというのは、最初血が流されたら、人の獣性が猛《たけ》りたち、文明の仮面は落ち、獰猛《どうもう》な牙《きば》をそなえた獣面が現われて、それに口枷《くちかせ》をはめることができるかどうかわからなくなるだろうという、ひそかな本能的な感情からなんだ。人は皆戦いを躊躇《ちゅうちょ》してる。しかし戦いがもし起こったら、狂暴な戦いとなるだろう……。」

クリストフは肩をそびやかした。嘘《うそ》つきの英雄を――法螺《ほら》吹きのシラノや空威張りの雛《ひよ》っ子のシャントクレルなどを――この時代が英雄としてることは、無理からぬことだ、と彼は言った。

オリヴィエは頭を振った。フランスでは法螺を吹くことが実行の始まりであることを、彼は知っていた。それでもやはりクリストフと同様に、五月一日に革命が起ころうなどとは思わなかった。あまりに言いふらされていたし、政府のほうでも警戒していた。暴動者のほうの戦術で戦いはもっと有利な時期まで延ばされるだろう、と信ぜらるる余地があった。

四月の後半に、オリヴィエは流行性感冒にかかった。彼は毎冬たいてい同じ時期にそれにかかって、古い気管支炎を再発するのだった。クリストフは二、三日彼のところで暮らした。病気はわりに軽くてすぐに直った。しかしいつものとおりオリヴィエは、熱が取れてもなおしばらくつづく心身の疲労に襲われた。長い間床に横たわって、身動きをする気にもならなかった。そして、彼の机にすわって仕事をしてるクリストフの後ろ姿をながめていた。

クリストフは仕事に専心していた。時として書き疲れると、ふいに立ち上がってピアノのところへ行った。自分が書いたものをではなく、指が動くままのものをひいた。すると不思議な現象が起こった。書いてるものは彼の以前の作を思い起こさせるような筆法で考案されてるのに、ひいてるものはまるで他人の作ででもあるかのように思われた。それは嗄《しわが》れた不整な息吹《いぶ》きの世界だった。彼の他のすべての音楽にある力強い論理とはまったく縁遠い、一つの混乱が、激しいあるいは切れ切れの不統一が、そこにあるのだった。それらの無考察な即興演奏は、意識の眼をのがれてるものであり、あたかも動物の叫びのように、思想からよりもむしろ肉体から迸《ほとばし》り出たものであって、魂の不平衡、未来の深みの中で準備されてる雷鳴を、示しているように見えた。クリストフはみずから気づかなかった。しかしオリヴィエは耳を傾け、クリストフを打ちながめ、そして漠然《ばくぜん》と不安を感じた。彼は衰弱の状態のなかで、遠くまで洞見《どうけん》する特殊な洞察力をもっていた。だれも気づかないような事柄をも見てとっていた。

クリストフは終わりの和音をひきながら、なんだか荒々しい様子で汗になってひきやめた。彼はまだ落ち着かない眼であたりを見回し、オリヴィエの視線に出会い、笑い出し、そしてまた机にもどった。オリヴィエは尋ねた。

「今のはなんだい、クリストフ。」

「なんでもないよ。」とクリストフは言った。「水をかき回して魚をひき寄せただけさ。」

「君はそれを書くつもりなのか?」

「それって、なんのことだい?」

「君が今ひいたものだよ。」

「僕は何をひいたんだろう? もう自分でも覚えていないが。」

「でも何を考えていたんだい?」

「わからないね。」とクリストフは額に手をあてながら言った。

彼はまた書き始めた。二人の室の中にはまた沈黙が落ちてきた。オリヴィエはなおクリストフをながめていた。クリストフはその視線を感じて振り向いた。オリヴィエはいっぱい愛情をたたえた眼で見守ってるのだった。

「懶《なま》け者だね!」と彼は快活に言った。

オリヴィエは嘆息した。

「どうしたんだい?」とクリストフは尋ねた。

「ああクリストフ、君のうちに、僕のすぐそばに、たくさん貴いものがあって、他人はそれを君からもらうだろうが、僕はいっこうもらえないかと思うと!」

「そんなことを君、正気なのかい? どうしたというんだい?」

「君はどんな生涯《しょうがい》を送るだろうか? どんな危険や試練を君はこれからまだ通るだろうか?……僕は君といっしょになっていたいのだ……。が僕はそんなものを少しも見ないで終わってしまうだろう。僕はぼんやり途中に立ち止まってしまうだろう。」

「ぼんやりと言えば君はぼんやりだよ。君が途中に残ろうたって、僕が君を打ち捨ててでも行くものだと、もしや思ってるんじゃないのかい?」

「君は僕のことなんか忘れてしまうだろう。」とオリヴィエは言った。

クリストフは立ち上がって、オリヴィエのそばに行って寝台に腰をおろした。衰弱の汗にぬれてるその手首を取った。シャツの襟《えり》が開けていて、痩《や》せた胸や、風にふくらんで将《まさ》に裂けようとしてる帆布のような弱々しい張りきった皮膚が、その間から見えていた。クリストフは頑丈《がんじょう》な指先で無器用に、その襟のボタンをかけてやった。オリヴィエはされるままになっていた。

「ねえクリストフ、」と彼はやさしく言った、「でも僕は生涯に非常な喜びを感じたよ。」

「まあなんという変なことを考えてるんだい?」とクリストフは言った。「君も僕と同じにしっかりしてるじゃないか。」

「ああ。」

「ではなぜそんな馬鹿なことを言うんだい?」

「悪かった。」とオリヴィエは恥ずかしがって微笑《ほほえ》みながら言った。「感冒のせいなんだ。」

「奮発しなくちゃいけない。さあ、起きたまえ。」

「今は駄目《だめ》。あとで。」

彼はじっと夢想にふけった。翌日になると起き上がった。しかしそれは暖炉の隅で夢想をつづけるためだった。

四月の天気は温和で霞《かす》んでいた。銀色の霧の生暖かい帷《とばり》越しに、緑の小さな木葉《このは》がその新芽の蕾《つぼみ》を破っており、小鳥がどこかで隠れた太陽にさえずっていた。オリヴィエは思い出の紡錘《つむ》を繰っていた。彼は子供のときのことを思い浮かべた。故郷の小さな町から、霧の中を汽車にのって運ばれていった。母が自分のそばで泣いていた。アントアネットは一人で、客車の向こう隅《すみ》にすわっていた……。細そりとした横顔が、美妙な景色が、眼の底に描き出された。美しい詩句が一人でに、その綴《つづ》りやなだらかな韻律を並べてきた。彼は机のそばにすわっていた。腕を差し伸べさえすれば、ペンを取ってそれらの詩的な幻像を書き留めることができるのだった。しかし彼には意力が欠けていた。彼は疲れていた。自分の夢想の芳香は固定させようとすればすぐに発散してしまうことを、彼は知っていた。いつもそうだった。自分の最良のものは表現されることができなかった。彼の精神は花の咲き満ちた谷間に似ていた。しかしだれもそれに接近できなかった。摘み取ろうとするとすぐに花はしおれてしまった。ただわずかな花が、幾つかの脆《もろ》い新しい花が、香ばしい臨終の息をたてる少数の詩句が、辛うじて生き残り得るばかりだった。そういう芸術上の無力が、長い間オリヴィエの最大の悩みの一つだった。自分のうちに多くの生命を感じながらそれを救い上げ得ないとは!――今では、彼ももうあきらめていた。花は人から見られずとも咲くことができる。摘むべき人の手がない野にあっても、ますます美しくなるばかりである。日向《ひなた》に夢みる花の野は幸いなるかな! 一日の光といってはほとんどなかった。しかしオリヴィエの夢想はますます花を咲かしていた。悲しいやさしいまた奇怪な物語の数々を、彼はそのころみずから自分に語っていた。それはどこからともなくやって来て、夏の空にかかってる白雲のように漂い、空中に融《と》け散り、そのあとからまた他のが現われてきた。彼はそれに満たされていた。時には空に何にもないことがあった。彼はその光の中でうっとりしていた。するとやがてまた夢想の黙々たる船が、大きな帆を張ってすべるように現われてきた。

晩には佝僂《せむし》の少年がやって来た。オリヴィエはたくさんの物語を胸にいだいていたので、微笑《ほほえ》みながら我を忘れてその一つを話してやるのだった。そういうふうにして幾度彼は、一言も発しない少年をそばにして、前方をながめながら話したことだろう。しまいに彼は少年のいることも忘れてしまうのだった……。クリストフはあるとき話の最中にやって来て、その美しさに驚かされて、初めからその話をやり直してくれとオリヴィエに願った。オリヴィエは断わった。

「僕も君と同じようだよ。」と彼は言った。「もう自分にもわからないんだ。」

「そりゃあ嘘だ。」とクリストフは言った。「君は自分の言うことなすことはいつも覚えてるフランス人じゃないか。何一つ忘れるということがあるものか。」

「おやおや!」とオリヴィエは言った。

「さあもう一度話したまえ。」

「大儀だよ。何になるものかね。」

クリストフは怒った。

「そりゃあいけない。」と彼は言った。「君は自分の思想をなんの役にたててるんだい? 君は自分のもってるものを投げ捨ててばかりいる。永久に無駄になってしまうんだ。」

「どんなものでも無駄にはならないよ。」とオリヴィエは言った。

佝僂《せむし》の少年は、オリヴィエの話の間じっとして、窓のほうを向き、ぼんやりした眼をし、顔をしかめ、敵意ある様子で、見たところ何を考えてるのかわからないふうだったが、そのとき初めて身を動かした。彼は立ち上がって言った。

「明日《あした》はいい天気だろう。」

「僕は受け合うが、」とクリストフはオリヴィエに言った、「彼だって聞いてもいなかったんだ。」

「明日は五月一日だ。」とエマニュエルは陰鬱《いんうつ》な顔を輝かしながら言いつづけた。

「あれは彼のほうの話なんだ。」とオリヴィエは言った。「おい、君、それを明日僕に話してくれたまえ。」

「くだらない!」とクリストフは言った。

翌日クリストフは、パリー市中を少し歩くためにオリヴィエを誘いに来た。オリヴィエは回復していた。しかしやはり変な倦怠《けんたい》を覚えていた。外出したくなかった。なんとなく気がかりだった。群集に交わるのが好ましくなかった。心と精神とはしっかりしていたが、肉体に力がなかった。雑踏や喧騒《けんそう》やあらゆる荒々しいことを恐れていた。身を守ることもできず――守りたくもなくて、そういうものの犠牲となるようにできていることを、自分でよく知っていた。なぜなら、自分で苦しむのが嫌《いや》であると同様に、人を苦しめるのも嫌だったから、病弱な身体は肉体的苦痛に接すると、他の者よりも多く嫌悪《けんお》を感ずるものである。というのは、肉体的苦痛をよりよく知ってるからであり、またその想像力によって、苦痛をより直接痛切なものと観ずるからである。オリヴィエは自分の意志の堅忍と矛盾するそういう身体の怯懦《きょうだ》を、みずから恥ずかしい気がして、それと戦おうとつとめていた。しかしその朝、あらゆる人との接触がことに心苦しく思われて、一日家に引きこもっていたかった。クリストフは叱《しか》ったりあざけったりして、どうしても彼を連れ出して気を引き立たしてやりたかった。彼はもう十日間も戸外の空気に当たったことがなかったのである。が彼は聞こえないふうをした。クリストフは言った。

「じゃあいいよ、僕一人で行くから。僕はあの連中の五月一日を見て来よう。もし僕が今晩帰って来なかったら、検束されたものだと思ってくれたまえ。」

彼は出かけた。階段のところでオリヴィエが追っついてきた。オリヴィエは彼を一人で行かせたくなかった。

街路にはあまり人が出ていなかった。一茎の鈴蘭《すずらん》をつけた小女工らが少しいた。日曜服をつけた労働者らが退屈な様子で歩き回っていた。町|角《かど》には、市街鉄道の昇降場の近くに、警官が一団となって姿を潜ましていた。リュクサンブールの鉄門は閉《し》まっていた。天気はやはり霧がかけてなま暖かかった。もう長らく日の光が見えなかったのである……。彼らは二人腕を組み合わせて歩いた。あまり口はきかなかったが、深く愛し合っていた。わずかの言葉で過去の親しいことどもが心に浮かんだ。ある区役所の前で立ち止まって晴雨計を見ると、上昇するらしい模様だった。

「明日は、」とオリヴィエは言った、「日の光が見られるだろう。」

セシルの家のすぐ近くに来ていた。子供を抱擁しに立ち寄ろうかと二人は考えた。

「いや、帰りにしよう。」

河の向こう側に行くと、今までより多くの人に出会い始めた。日曜服をつけ日曜らしい顔つきをした平和な散歩者、子供なんかを引き連れた野次馬、ぶらついてる労働者、などがいた。二、三の者はボタンの穴に赤い野|薔薇《ばら》の花をつけていた。彼らは温和な様子だった。革命家を気取ってる人々だった。幸福のわずかな機会にも満足する温良な楽天的な心が、彼らのうちに感ぜられた。この休みの日に天気がいいかあるいは相当な天候でさえあれば、それを感謝していた……だれに感謝すべきかはよくわからなかった……がとにかく周囲のすべてに感謝していた。別に急ぎもせずに揚々と歩きながら、樹木の新芽をながめたり、通り過ぎる小娘の衣裳をながめたりしていた。そして慢《ほこ》らかに言っていた。

「これほどりっぱな着物をつけてる子供はパリー以外では見られない。」

クリストフは予告されてるすばらしい運動を茶化していた……。人のよい連中かな!……彼は彼らにたいして愛情をいだいていたが、一片|軽蔑《けいべつ》の念もないではなかった。

二人が先へ行くに従って、群集は立て込んできた。蒼《あお》ざめた怪しげな顔つきの者や放逸な口つきの者が、咥《くら》うべき餌食《えじき》と時とを待ち受けながら、人|雪崩《なだれ》の中に潜んでいた。泥《どろ》が掘り返されていた。一歩ごとに群集の流れは濁っていった。今はもうどんよりと流れていた。油ぎった水面に河底から立ちのぼる気泡《きほう》のように、呼び合う声、口笛の音、無頼漢の叫び声などが、その群集のどよめきを貫いて響き渡り、群集の幾層もの厚みを示していた。街路の先端、オーレリーの飲食店の近くには、堰《せき》のような音が起こっていた。警官や兵士の柵《さく》にぶつかって群集が押し返されていた。その障害物の前で、群集は一団に密集して、あちらこちらに逆まきながら、口笛を吹き唸《うな》り歌い笑っていた……。民衆の笑いこそは、言葉による出口を見出し得ないでいる陰暗な深い無数の感情を表現する、唯一の手段なのである……。

この群集は敵意をいだいてはしなかった。自分が何を欲してるのか知らなかった。それを知るまでは、いらいらした乱暴なしかもまだ悪意のないやり方で興がっていた――押したり押されたり、警官を侮辱したり、ののしりあったりして、興がっていた。しかし徐々に激昂《げっこう》していった。あとからやって来る人々は、何にも見えないのをじれて、人垣《ひとがき》に隠されて危険の度が少ないだけに、なおいっそう挑戦的だった。前のほうにいる人々は、押す者とそれに逆らう者との間に圧迫され、その地位が我慢できないだけに、なおいっそう躍気となっていた。彼らを押しつけてる群集の流れの力のために、彼らの力は平素の百倍もになっていた。そして皆、家畜のようにたがいに密接し合うに従って、群集の温かみが胸や腰に伝わってくるのを感じた。そして自分たちがただ一塊となってるような気がしていた。各人がすべての人々であり、巨人ブリアレウスであった。血潮の波がときどき、無数の頭をもったこの怪物の心に逆まいてきた。眼つきには憎悪の色が浮かび、叫び声は兇暴になってきた。三、四列目あたりに潜んでいた人々は、石を投げ始めた。人家の窓からは、家族の人々がながめていた。彼らは芝居でも見るような気になっていた。群集を煽動《せんどう》していた。心痛な焦慮に少しおののきながら、兵士らが襲いかかるのを待っていた。

そういう密集せる人込みの中を、クリストフは膝《ひざ》や肱《ひじ》で突きのけながら、楔《くさび》のように道を開いて進んだ。オリヴィエはそのあとからついて行った。一|塊《かたま》りになってる群集は、ちょっと隙間《すきま》を開いて二人を通し、そのあとからまたすぐ隙間をふさいだ。クリストフは愉快がっていた。先ほど民衆運動の可能を否定したことなんかは、すっかり忘れはてていた。人流れの中に足を踏み入れるや否や、それに吸い込まれてしまっていた。このフランスの群集とその権利請求とには門外漢でありながら、にわかにそれに融《と》け込んでしまったのだった。群集が何を欲してるかにはあまり気を留めないで、彼はただ欲し、自分がどこへ行ってるかにはあまり気を留めないで、彼はただやって行き、そしてその狂乱の息吹《いぶ》きを吸い込んでいた……。

オリヴィエは引きずられるようにしてついて行った。自国のその民衆の熱情にはクリストフよりもはるかに門外漢であり、しかもやはり漂流者のようにその熱情に流されながら、彼は別に喜びも感ぜず、冷静な心地で、少しも自己意識を失わなかった。彼は病気のために衰弱して、人生との絆《きずな》がゆるんでいた。彼はそれらの人々といかに縁遠い気がしたことだろう!……彼は逆上《のぼ》せていなかったし、精神が自由だったので、ごく些細《ささい》なことまでも心に刻み込まれた。自分の前にいる一人の娘の金色の首筋を、その色|褪《あ》せた細い首を、楽しげにうちながめた。と同時にまた、押し合ってる群集の身体から湧《わ》き出る悪臭に、胸が悪くなった。

「クリストフ!」と彼は懇願した。

クリストフは耳に入れなかった。

「クリストフ!」

「え?」

「帰ろうよ。」

「恐いのか。」とクリストフは言った。

彼は進みつづけた。オリヴィエは悲しげな微笑を浮かべてついていった。

彼らから数列先の所、押し返された民衆が人垣を作ってる危険区域の中に、新聞|売捌所《うりさばきじょ》の屋根に上ってる佝僂《せむし》の少年の姿を、オリヴィエは認めた。少年は両手で屋根につかまり、危《あぶ》なげな様子でうずくまって、兵士らの壁の彼方《かなた》を笑いながら見渡し、そしてまた群集のほうへ、揚々たるふうで振り向いていた。彼はオリヴィエを見てとって、輝かしい眼つきを投げかけた。それからふたたび、彼方の広場のほうを窺《うかが》い始めた。何かを待ちながら希望に輝いた眼を見開いていた。……何を待っていたのか!――来るべきものをである……。ただに彼ばかりではなかった。彼の周囲の多くの者も、奇跡を待っていた。そしてオリヴィエはクリストフの顔を見ながら、クリストフもまた待ってるのを気づいた……。

オリヴィエは少年を呼びかけ、降りてこいと叫んだ。エマニュエルは聞こえないふうをした。もうオリヴィエのほうをも見なかった。彼はクリストフの姿に眼をとめたのだった。そして、半ばはオリヴィエに自分の勇気を示すために、半ばはオリヴィエがクリストフといっしょにいるのを罰するために、喧騒《けんそう》の中に身を曝《さら》して喜んでいた。

そのうちにクリストフとオリヴィエは、群集中に何人かの知人を見出した。――金色の髯《ひげ》を生やしたコカールがいた。彼はただ少しの小|競合《ぜりあ》いを期待してるばかりであって、将《まさ》に水が堤にあふれんとする瞬間を老練な眼で見守っていた。その先のほうには別嬪《べっぴん》のベルトがいた。彼女はあたりの人々からちやほやされながら半可通な言葉をかわしていた。彼女はうまく第一列にはいり込んで、声をからしながら警官らをののしっていた。コカールはクリストフに近寄ってきた。クリストフは彼を見てまた嘲弄《ちょうろう》しだした。

「僕が言ったとおりだ。何事も起こりゃしないよ。」

「なあに!」とコカールは言った。「あまりここにいないがいいよ。じきにたいへんなことになるからな。」

「法螺《ほら》を吹くなよ。」とクリストフは言った。

ちょうどそのとき、胸甲兵らは石をぶっつけられるのに我慢しきれないで、広場の入り口を閑くために進んできた。中央の隊伍《たいご》が駆け足で前進してきた。すぐに人々は散乱し始めた。福音書の言葉に従えば最初のものが最後の者だった。しかし彼らは長くそうしてはいまいとつとめた。憤激してる逃走者らは、自分らの潰走《かいそう》をつぐなうために、追っかけてくる者どもをののしり、一撃をも受けない先から「人殺し!」と叫んでいた。ベルトは鰻《うなぎ》のように列の間を縫い歩いて、鋭い叫び声をたてていた。ふたたび仲間の者といっしょになり、コカールの広い背中の後ろに隠れ、ほっと息をつき、クリストフのほうに身を寄せ、恐がってかあるいは他の理由からか、彼の腕をぎゅっとつかみ、オリヴィエにちらりと横目を使い、それからまた金切り声でののしりながら、敵のほうに拳《こぶし》を差し出した。コカールはクリストフの腕をとらえて言った。

「オーレリーのところへ行こう。」

数歩行けばよかった。ベルトはグライヨーといっしょに先にはいっていった。クリストフはオリヴィエを従えてはいりかけた。街路は両方へ斜面をなしていた。牛乳店の前の人道からは、五、六段下に中央路が見おろされた。オリヴィエは人波から出て息をついた。飲食店の不潔な空気やそれら狂人どもの高話などの中にはいることは、思っただけでも嫌《いや》だった。彼はクリストフに言った。

「僕は家に帰るよ。」

「帰りたまえ。」とクリストフは言った。「一時間ばかりのうちには僕も君のところへ行くよ。」

「もう危ない真似《まね》はよせよ、クリストフ。」

「弱虫めが!」とクリストは笑いながら言った。

彼は牛乳店へはいった。

オリヴィエは店の角《かど》を曲がっていった。数歩行ってから、混雑を離れた横町へはいった。愛護してる少年の面影が頭を掠《かす》めた。彼は振り返ってその姿を捜した。ちょうど彼がエマニュエルを見つけ出した間ぎわに、エマニュエルはその見張り場所から落ち、群集につき飛ばされて地面にころがった。逃走者らはその上を踏み越えていった。警官らがやって来た。オリヴィエは何にも考えなかった。いきなり人道の段から飛び降りて助けに駆け寄った。一人の土工がその危険を認めた。引き抜かれた剣、子供を起こそうと手を差し出してるオリヴィエ、その二人を引っくり返した警官らの暴虐な人波、などを彼は見てとった。彼は叫び声をあげて、みずから駆けつけてきた。仲間の者らがそのあとにつづいて駆けてきた。飲食店の入り口にいた他の者らも駆けてきた。彼らの呼び声をきいて、飲食店の中にいた者らも駆けてきた。両者は犬のように取っ組み合った。女たちは人道の段の上に残って叫び出した。――かくて、貴族的な小中流人のオリヴィエは、だれよりも戦いをもっとも好んでいなかったにもかかわらず、戦いの火蓋《ひぶた》を切ったのだった……。

クリストフは労働者らに巻き込まれて、その騒動の中に飛び込んだ。だれがひき起こした騒動かは知らなかった。オリヴィエが交じっていようとは夢にも思わなかった。オリヴィエはもうまったく安全な所へ遠く行ってることと思っていた。争闘の様子は少しも見てとれなかった。各自に自分を襲ってくる者を見定めるのに忙しかった。オリヴィエは沈んでゆく小舟のように、渦巻《うずまき》の中に没してしまっていた……。彼を目ざしたのではないある剣先が、彼の左の胸に達した。彼は倒れ、群集に踏みつけられた。クリストフは人込みの逆流のために戦場の先端まで押し出されていた。彼はなんらの憎悪をもいだいてはしなかった。ちょうど村の市場《いちば》にでもいるような気で、愉快に押されたり押したりしていた。事件の重大なことなんかはほとんど考えていなかったので、肩幅の広い一人の警官につかまれても、相手の胴体を捕えて、ふざけた調子で言いたかった。

「娘さん、一踊りしませんか。」

しかし、警官がも一人彼の背中に飛びかかったとき、彼は猪《いのしし》のように武者震いして、二人の警官を拳固《げんこ》でなぐりつけた。捕縛されるのを肯《がえん》じなかったのである。後ろから彼をとらえていた警官は舗石の上にころがった。も一人は激怒して剣を抜いた。クリストフはその剣先を自分の胸元に認めた。彼はそれを巧みに避けて、相手の手首をねじ上げ、剣をもぎ取ろうとした。もう何にもわからなくなった。それまではただ遊戯のような気がしていたのに……。二人はその場で争いつづけ、たがいに息が顔にかかっていた。彼は考えめぐらす隙《ひま》がなかった。相手の眼の中に殺意を認めた。そして彼のうちにも殺意が眼覚《めざ》めた。自分が羊のように首を切り落とされそうなのを見てとった。彼はにわかにぐっと力を込めて、相手の胸へ手首と剣とを差し向けた。そして差し通した。相手を殺してることを感じた。殺してしまった。すると突然、彼の眼にはすべてが一変して映じた。彼は酔った。彼は怒号した。

彼の叫び声は、想像も及ばないほどの効果を生じた。群集は血の匂《にお》いを嗅《か》いでしまった。たちまちのうちに群集は獰猛《どうもう》な暴徒と化した。四方から鉄砲が発射された。人家の窓には赤旗が現われた。パリーのもろもろの革命の古い伝統によって、防寨《ぼうさい》が一つ作られた。街路の舗石はめくられ、ガス燈はねじ曲げられ、樹木は倒され、一台の乗合馬車がくつがえされた。市街鉄道工事のために数か月来掘り開かれていた溝《みぞ》が利用された。樹木のまわりの鋳鉄|柵《さく》は寸断されて弾丸にされた。武器が人々のポケットや人家の奥から取り出された。一時間とたたないうちに暴動となった。どの町も包囲状態になった。そして防寨の上では、今までと見違えるようになったクリストフが、自作の革命歌を高唱し、多くの人々がそれを繰り返していた。

オリヴィエはオーレリーの家に運ばれていた。彼は意識を失っていた。薄暗い奥の室の寝台に寝かされていた。その足もとに、佝僂《せむし》の少年が途方にくれて立っていた。ベルトは最初ひどく心を痛めた。グライヨーが負傷したのだと遠くから思った。そして、実はオリヴィエだったことを認めて、最初にこう叫んだ。

「まあよかった。レオポールだと思ってたのに……。」

けれど今では、オリヴィエに同情して抱擁してやり、その頭を枕《まくら》の上にささえてやった。オーレリーはいつもの落ち着き払った様子で、着物をぬがして、応急の手当をしてやった。マヌース・ハイマンが、いつもいっしょのカネーとともに、おりよくそこに居合わしていた。彼らはクリストフと同様に好奇心から、示威運動を見物に来たのだった。そして騒動の現場に臨んで、オリヴィエが倒れるのを見たのだった。カネーは声を立てて泣いていた。と同時にまたこう考えていた。

「こんな危なっかしい所に俺《おれ》はいったい何をしに来たんだろう?」

マヌースは負傷者を診察した。そしてすぐに、もう駄目《だめ》だと判断した。彼はオリヴィエに同情をもっていた。しかしどうにもできないことにぐずついてるような男ではなかった。彼はオリヴィエのことはもう見切りをつけて、クリストフのことを考えた。クリストフを病理学の一例としてながめながら感嘆していた。クリストフの革命観を知っていた。自分に関係もない主旨のために冒してる馬鹿げた危険から、クリストフを救い出してやりたかった。無謀な行ないの中で頭を割るの危険ばかりではなかった。もし捕縛されたらあらゆる返報を受けるに違いなかった。もう長い前から警告されていたし、警察から眼をつけられていた。自分の暴挙ばかりでなく他人の暴挙をも背負わせられそうだった。グザヴィエ・ベルナールが職務上と面白半分とで群集の間をうろついてたが、マヌースに出会って、通りすがりに呼び止めて言った。

「クラフト君は馬鹿だ。防寨の上で浮かれきっている最中だ。こんどはわれわれのほうでも不問に付しちゃおけない。なんとか、逃走するようにしてやりたまえ。」

言うは易《やす》く行なうは難《かた》かった。オリヴィエが死にかかってることをもし知ったら、クリストフは怒りに狂い立って、人を殺し自分も殺されるだろう。マヌースはベルナールに言った。

「すぐに出発させなけりゃ駄目だ。僕が連れ出そう。」

「どういうふうにして?」

「カネーの自動車で。向こうの町角にあるから。」

「それはどうも……。」とカネーは息をつまらして言った。

「彼をラローシュに連れて行ってくれ。」とマヌースは言いつづけた。「ポンタルリエ行きの急行に間に合うだろう。そしてスイスに落としてやってくれ。」

「承知しやすまい。」

「承知するよ。ジャンナンはもう出発していて、向こうでいっしょになるだろうと、僕が言ってやろう。」

カネーの異議を耳にも入れずに、マヌースは防寨の上へクリストフを捜しに行った。彼は大して勇気がなかった。小銃の音を聞くたびに背をかがめた。自分が殺されるかどうか知るために、歩いてる舗石の数を――(偶数か奇数か)――数えていた。しかしあとに引き返しはしないで、行く所までやって行った。彼が着いたとき、クリストフはくつがえされた乗合馬車の車輪の上に上って、ピストルを空中に発射して面白がっていた。防寨の周囲には、舗石から吐き出されたパリー下層民らが、豪雨のあとの下水道の汚水のようにあふれていた。最初の戦士らはその中に没してしまっていた。マヌースはこちらに背を向けてるクリストフを呼んだ。クリストフにはそれが聞こえなかった。マヌースは彼のところまでよじ上っていって袖《そで》を引っ張った。クリストフはそれを振り払って危うく突き落とそうとした。マヌースは頑固《がんこ》にまた伸び上がって、そして叫んだ。

「ジャンナンが……。」

喧騒《けんそう》の中にその言葉の尻《しり》は消えてしまった。クリストフは突然口をつぐみ、ピストルを取り落とし、足場から飛んで降り、マヌースのそばへ引き寄せられた。

「逃げなけりゃいけない。」とマヌースは言った。

「オリヴィエはどこにいるんだ?」

「逃げなけりゃいけない。」とマヌースは繰り返した。

「なぜだ?」とクリストフは言った。

「一時間もすれば防寨は占領されるよ。晩には君は捕縛される。」

「そして僕が何をしたと言うのか?」

「手を見てみたまえ……。そら!……君の事件は明白だ。許されはしない。君は皆から知られてしまってる。一刻も猶予はできない。」

「オリヴィエはどこにいるんだ?」

「家に。」

「そこへ行こう。」

「行けるものか。警官が入り口で君を待ち受けてる。僕はオリヴィエの頼みで君に知らせに来たんだ。逃げたまえ。」

「どこへ行くんだ?」

「スイスへ。カネーが自動車で連れ出してくれる。」

「そしてオリヴィエは?」

「話してる隙《ひま》はないよ……。」

「僕はオリヴィエに会わないでは発《た》てない。」

「向こうで会えるよ。明日君といっしょになれる。彼は一番列車で発《た》つんだ。さあ早く! 今くわしく言ってきかしてやるよ。」